Analyse de l'atténuation sonore en forêt

Contexte : L'enjeu de se faire entendre dans un milieu complexe.

En bioacoustiqueLa bioacoustique est une science interdisciplinaire qui combine la biologie et l'acoustique. Elle s'intéresse à la production, la dispersion et la réception du son par les animaux., comprendre comment le son se propage est essentiel pour étudier la communication animale. Une forêt n'est pas un espace ouvert ; les arbres, les feuilles et le sol agissent comme des obstacles qui absorbent, réfléchissent et diffusent les ondes sonores. Ce phénomène, appelé atténuationL'atténuation sonore est la diminution de l'intensité d'un son lorsqu'il se propage. Elle est mesurée en décibels (dB)., contraint fortement la distance à laquelle un chant d'oiseau ou un cri de primate peut être entendu, influençant ainsi la reproduction et la survie des espèces. Cet exercice vous propose de quantifier cette atténuation à partir de mesures de terrain.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre comment des principes physiques fondamentaux (acoustique) sont appliqués pour répondre à des questions écologiques. Nous allons décomposer l'atténuation sonore totale en ses différentes composantes pour isoler l'effet spécifique de la forêt. C'est une démarche typique de l'écologue acousticien : mesurer un phénomène global pour en déduire l'impact d'une variable environnementale précise.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer l'atténuation géométrique (due à la distance).

- Calculer l'atténuation atmosphérique (due à l'absorption par l'air).

- Déterminer l'atténuation excédentaire due à l'environnement forestier.

- Estimer un indice de qualité de la transmission sonore.

- Se familiariser avec les unités et les ordres de grandeur en acoustique environnementale (dB, Hz, kHz).

Données de l'étude

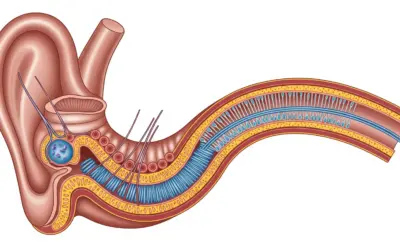

Schéma de la mesure de transmission sonore

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Distance Source-Récepteur | \(d\) | 50 | \(\text{m}\) |

| Fréquence centrale du chant | \(f_c\) | 4 | \(\text{kHz}\) |

| Niveau sonore à 1m de la source | \(L_{p, 1m}\) | 90 | \(\text{dB}\) |

| Niveau sonore mesuré au récepteur | \(L_{p, mes}\) | 35 | \(\text{dB}\) |

| Température de l'air | \(T\) | 20 | \(\text{°C}\) |

| Humidité relative | \(HR\) | 70 | \(\text{%}\) |

Questions à traiter

- Calculer l'atténuation géométrique \(A_{div}\) due à la divergence sphérique.

- Calculer l'atténuation atmosphérique \(A_{atm}\) (on utilisera un coefficient d'absorption \(\alpha\) de 0.1 dB/m pour les conditions données).

- Déterminer l'atténuation excédentaire \(A_e\) due uniquement à l'environnement forestier.

- Calculer le niveau sonore théorique au récepteur sans l'effet de la forêt et en déduire la perte d'intelligibilité (en dB) due à la végétation.

Les bases de l'Acoustique Environnementale

Avant la correction, revoyons les principaux phénomènes d'atténuation du son en extérieur.

1. L'Atténuation Géométrique (Divergence) :

Lorsqu'un son se propage à partir d'une source ponctuelle, son énergie se répartit sur une surface de plus en plus grande (une sphère). L'intensité sonore diminue donc avec le carré de la distance. En décibels, cette atténuation, notée \(A_{div}\), se calcule simplement avec :

\[ A_{div} = 20 \cdot \log_{10}(d) \]

Où \(d\) est la distance en mètres (pour un \(L_{p}\) de référence à 1m).

2. L'Atténuation Atmosphérique :

L'air n'est pas un milieu de propagation parfait. Une partie de l'énergie acoustique est convertie en chaleur par des processus de relaxation moléculaire. Cette absorption dépend fortement de la fréquence, de la température et de l'humidité. On la modélise par un coefficient \(\alpha\) (en dB/m). L'atténuation \(A_{atm}\) est alors :

\[ A_{atm} = \alpha \cdot d \]

3. L'Atténuation Excédentaire :

C'est le "reste". Elle regroupe toutes les autres sources d'atténuation : absorption par le sol, diffusion par la turbulence, et surtout, dans notre cas, la diffusion et l'absorption par la végétation (troncs, branches, feuilles). On la calcule en comparant la mesure réelle à la prédiction théorique :

\[ A_e = A_{totale} - A_{div} - A_{atm} \]

Correction : Analyse de l'atténuation sonore en forêt

Question 1 : Calculer l'atténuation géométrique (A_div)

Principe (le concept physique)

Ce terme représente la dilution "naturelle" de l'énergie sonore dans l'espace. Imaginez un caillou jeté dans l'eau : les vagues sont hautes près de l'impact mais leur hauteur diminue rapidement en s'éloignant. Pour le son, l'énergie se répartit sur la surface d'une sphère qui grandit. Cette atténuation est inévitable et ne dépend que de la distance, pas du milieu traversé.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La loi de l'inverse carré stipule que l'intensité acoustique (en W/m²) est inversement proportionnelle au carré de la distance à la source (\(I \propto 1/d^2\)). Le niveau sonore en décibels (\(L_p\)) étant une échelle logarithmique de l'intensité, cette relation en \(1/d^2\) se traduit par une diminution linéaire de 6 dB à chaque doublement de la distance. La formule \(20 \log_{10}(d)\) est la forme mathématique de ce principe.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Considérez l'atténuation géométrique comme le "coût de la distance" en acoustique. C'est la perte de base que subit tout son en s'éloignant de sa source. C'est le premier terme à calculer car il sert de référence pour évaluer l'impact de tous les autres facteurs (météo, obstacles).

Normes (la référence réglementaire)

Le calcul de l'atténuation par divergence géométrique est un principe fondamental décrit dans les normes internationales sur l'acoustique environnementale, comme la série ISO 9613 ("Acoustique -- Atténuation du son lors de sa propagation à l'extérieur").

Formule(s) (l'outil mathématique)

L'atténuation par divergence géométrique pour une source ponctuelle en champ libre est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la source sonore se comporte comme une source ponctuelle (ce qui est une bonne approximation pour un oiseau à plusieurs mètres de distance) et que le son se propage en champ libre (sans réflexions majeures au début du calcul).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance Source-Récepteur, \(d = 50 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour une vérification rapide : à 10 m, l'atténuation est de 20*log10(10) = 20 dB. À 100 m, elle est de 20*log10(100) = 40 dB. Notre distance de 50 m est entre les deux, donc le résultat doit être entre 20 et 40 dB. C'est un bon moyen de repérer une erreur de calcul grossière.

Schéma (Avant les calculs)

Divergence Sphérique du Son

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule avec la distance en mètres.

Schéma (Après les calculs)

Atténuation Géométrique Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

À 50 mètres, la seule dispersion de l'énergie dans l'espace engendre déjà une perte de 34 dB. C'est la principale source d'atténuation. Toute atténuation supplémentaire sera due au milieu lui-même (air, végétation).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention, cette formule n'est valable qu'en champ libre (sans obstacles) et pour une source ponctuelle. Près d'un sol réfléchissant, la divergence peut être différente (cylindrique), et l'atténuation serait alors de \(10 \log_{10}(d)\).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'atténuation géométrique est la perte de son due à la distance.

- Elle suit la formule \(A_{div} = 20 \cdot \log_{10}(d)\) en champ libre.

- Elle représente une perte de 6 dB à chaque fois que la distance double.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le principe de la divergence sphérique s'applique à de nombreuses autres ondes, comme la lumière d'une ampoule ou les ondes radio d'une antenne. C'est une loi fondamentale de la physique de la propagation des ondes.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait l'atténuation géométrique à une distance de 100 m ? (en dB)

Question 2 : Calculer l'atténuation atmosphérique (A_atm)

Principe (le concept physique)

L'air n'est pas vide. Les molécules d'oxygène et d'azote qui le composent vibrent au passage de l'onde sonore. Une partie de l'énergie de l'onde est utilisée pour faire vibrer ces molécules et est finalement dissipée en chaleur. C'est une perte d'énergie "par friction" avec l'air.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le coefficient \(\alpha\) est complexe à calculer précisément (norme ISO 9613-1). Il dépend de la fréquence (les hautes fréquences sont beaucoup plus absorbées), de la température (qui change la vitesse de relaxation des molécules) et de l'humidité (la vapeur d'eau modifie les processus de relaxation de l'azote). Pour les hautes fréquences (> 2 kHz), cette absorption n'est plus négligeable sur de longues distances.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à l'absorption atmosphérique comme à un "brouillard" acoustique, invisible mais bien réel. Ce brouillard est beaucoup plus "épais" pour les sons aigus que pour les sons graves. C'est pourquoi on entend souvent les basses d'une fête de loin, mais pas les mélodies aiguës.

Normes (la référence réglementaire)

La norme internationale ISO 9613-1 fournit des équations détaillées pour calculer le coefficient d'absorption acoustique de l'air en fonction de la température, de la pression, de l'humidité et de la fréquence. L'utilisation d'une valeur fixe de \(\alpha\) est une simplification pour cet exercice.

Formule(s) (l'outil mathématique)

L'atténuation due à l'absorption atmosphérique est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le coefficient d'absorption \(\alpha\) de 0.1 dB/m est constant sur tout le trajet et représentatif des conditions atmosphériques et de la fréquence du chant.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Coefficient d'absorption, \(\alpha = 0.1 \, \text{dB/m}\)

- Distance, \(d = 50 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour des calculs rapides, retenez que pour les fréquences audibles (1-5 kHz), \(\alpha\) est souvent de l'ordre de quelques dB par 100 mètres. Si votre calcul donne des dizaines de dB sur 50 mètres, il y a probablement une erreur d'unité (ex: \(\alpha\) en dB/km et d en m).

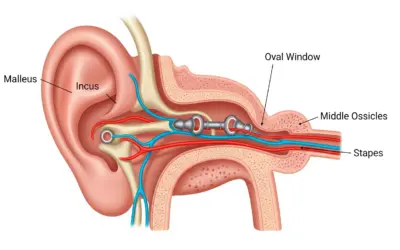

Schéma (Avant les calculs)

Absorption du son par l'air

Calcul(s) (l'application numérique)

Il s'agit d'une simple multiplication.

Schéma (Après les calculs)

Atténuation Atmosphérique Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'absorption par l'air ajoute 5 dB d'atténuation. C'est significatif, mais bien moindre que l'atténuation géométrique. Pour les chauves-souris qui utilisent des ultrasons (ex: 40 kHz), ce terme deviendrait prédominant car \(\alpha\) augmente très vite avec la fréquence.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Le coefficient \(\alpha\) donné est une simplification. Dans la réalité, il varie énormément avec la fréquence et les conditions météo. Utiliser une valeur erronée de \(\alpha\) est une source d'erreur majeure dans les modélisations acoustiques professionnelles.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'atténuation atmosphérique est une perte d'énergie sonore dans l'air.

- Elle est calculée par \(A_{atm} = \alpha \cdot d\).

- Elle est beaucoup plus forte pour les hautes fréquences.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Sur Mars, l'atmosphère est principalement composée de CO₂ et est très ténue. Le son y est donc extrêmement atténué, en particulier les hautes fréquences. Une conversation normale serait quasiment inaudible à quelques dizaines de mètres.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le son était plus grave et que \(\alpha\) valait seulement 0.02 dB/m, quelle serait l'atténuation atmosphérique ? (en dB)

Question 3 : Déterminer l'atténuation excédentaire (A_e)

Principe (le concept physique)

L'atténuation excédentaire est ce qui distingue la propagation dans un milieu réel (la forêt) d'une propagation dans un milieu idéal (air libre). Elle représente l'effet combiné de tous les obstacles : l'énergie sonore qui frappe un tronc est en partie absorbée et en partie diffusée dans toutes les directions, ce qui réduit l'énergie arrivant en ligne droite au récepteur.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Les mécanismes de l'atténuation par la végétation sont multiples. La diffusion (ou scattering) se produit lorsque la longueur d'onde du son est de l'ordre de la taille de l'obstacle (une feuille pour les hautes fréquences, un tronc pour les basses). L'absorption se produit lorsque l'onde fait vibrer les structures (feuilles, branches), dissipant l'énergie. L'effet du sol (souvent absorbant en forêt) joue aussi un rôle crucial.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est ici que la bioacoustique devient vraiment de l'écologie. La valeur de \(A_e\) est la "signature" acoustique de l'habitat. Une forêt dense de conifères n'aura pas le même \(A_e\) qu'une prairie ou qu'une forêt de feuillus en hiver. C'est ce paramètre qui façonne les stratégies de communication des animaux.

Normes (la référence réglementaire)

Contrairement aux deux premières atténuations, il n'existe pas de norme unique pour calculer \(A_e\) dans un milieu aussi complexe qu'une forêt. La recherche en bioacoustique a produit divers modèles empiriques et semi-empiriques, mais la mesure sur le terrain reste la méthode la plus fiable pour la caractériser.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On calcule d'abord l'atténuation totale mesurée, puis on soustrait les composantes théoriques :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que nos estimations de \(A_{div}\) et \(A_{atm}\) sont correctes. Toute erreur dans ces deux premiers calculs se répercutera directement sur l'estimation de \(A_e\).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Niveau à 1m, \(L_{p, 1m} = 90 \, \text{dB}\)

- Niveau mesuré, \(L_{p, mes} = 35 \, \text{dB}\)

- Atténuation géométrique, \(A_{div} \approx 34 \, \text{dB}\) (de Q1)

- Atténuation atmosphérique, \(A_{atm} = 5 \, \text{dB}\) (de Q2)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pensez à \(A_e\) comme les "décibels manquants". Vous savez combien de dB vous devriez perdre à cause de la distance et de l'air. Vous mesurez combien vous avez réellement perdu. La différence, ce sont les dB "mangés" par la forêt.

Schéma (Avant les calculs)

Effet de la Végétation sur le Son

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul de l'atténuation totale :

2. Calcul de l'atténuation excédentaire :

Schéma (Après les calculs)

Décomposition de l'Atténuation Totale (55 dB)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La forêt ajoute à elle seule 16 dB d'atténuation sur 50 mètres pour cette fréquence. C'est une perte d'énergie considérable. Cela signifie que la portée de communication du rouge-gorge est drastiquement réduite par la présence de la végétation. Il doit soit chanter plus fort, soit se rapprocher, soit utiliser des fréquences moins atténuées.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Cette valeur de \(A_e\) n'est valable que pour cette distance, cette fréquence et cette forêt précise. Elle n'est pas linéaire avec la distance. L'atténuation par la végétation est souvent plus forte sur les premiers mètres de propagation. Ne l'extrapolez pas sans un modèle plus complexe.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- \(A_e\) représente l'effet combiné du sol et des obstacles.

- On l'obtient par soustraction : \(A_e = A_{totale} - A_{div} - A_{atm}\).

- C'est un indicateur clé de la qualité de transmission d'un habitat.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

De nombreuses espèces d'oiseaux forestiers ont évolué pour chanter à des fréquences plus basses (autour de 1-2 kHz) que les espèces de milieux ouverts. C'est parce que les basses fréquences sont moins diffusées par les feuilles et les branches, ce qui maximise leur portée de communication dans cet environnement encombré. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'adaptation acoustique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le niveau mesuré était de 30 dB (plus d'atténuation), quelle serait la nouvelle valeur de Aₑ ? (en dB)

Question 4 : Calculer la perte d'intelligibilité

Principe (le concept physique)

Cette question vise à quantifier l'impact de la forêt en termes de perception. En calculant le niveau sonore qu'on aurait dû recevoir sans la forêt, on peut directement chiffrer en décibels la "perte" causée par les arbres. Une perte de 10 dB est perçue par l'oreille humaine comme une division par deux du volume sonore.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

En bioacoustique, la communication réussit si le signal est détectable au-dessus du bruit de fond. Le rapport Signal/Bruit (SNR en anglais) est crucial. L'atténuation excédentaire dégrade directement le SNR : pour un bruit de fond constant, si le signal perd 16 dB, le SNR chute de 16 dB, rendant le message beaucoup plus difficile à décoder pour le récepteur.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Ici, on passe de la physique à la biologie de la perception. Un résultat de "16 dB" est physiquement correct, mais le traduire en "perte d'intelligibilité" lui donne un sens écologique. C'est le lien crucial entre la physique de l'environnement et les défis auxquels les animaux sont confrontés pour survivre et se reproduire.

Normes (la référence réglementaire)

Bien qu'il n'y ait pas de "norme" pour l'intelligibilité des chants d'oiseaux, des concepts similaires existent en acoustique humaine. Par exemple, l'indice de transmission de la parole (STI) est une mesure normalisée (IEC 60268-16) qui quantifie l'intelligibilité de la parole dans une salle ou un système de sonorisation. Notre calcul est une version simplifiée de cette idée.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Le niveau sonore théorique (sans forêt) est le niveau de départ moins les atténuations de base :

La perte d'intelligibilité est simplement la différence entre ce niveau théorique et le niveau réel, ce qui correspond à \(A_e\).

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le bruit de fond est suffisamment bas pour que le son mesuré à 35 dB soit bien le signal de l'émetteur et non le bruit ambiant. En pratique, on s'en assure en mesurant le bruit avant l'émission.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Niveau à 1m, \(L_{p, 1m} = 90 \, \text{dB}\)

- Atténuation géométrique, \(A_{div} \approx 34 \, \text{dB}\)

- Atténuation atmosphérique, \(A_{atm} = 5 \, \text{dB}\)

- Niveau mesuré, \(L_{p, mes} = 35 \, \text{dB}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Comme le montre la formule, la "perte" est mathématiquement identique à l'atténuation excédentaire \(A_e\). Le calcul est donc le même que celui de la question 3. La question porte davantage sur l'interprétation du résultat que sur un nouveau calcul complexe.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison des Scénarios de Propagation

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul du niveau théorique :

2. Calcul de la perte :

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Niveaux Sonores

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La végétation a causé une perte de 16 dB. C'est une réduction très importante. Pour un humain, cela correspond à une sensation de volume sonore divisée par plus de trois. Pour un oiseau, cela peut faire la différence entre entendre un rival ou un partenaire, et ne pas l'entendre du tout.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'intelligibilité ne dépend pas que du niveau sonore, mais aussi de la dégradation du signal (réverbération, écho). La forêt ne fait pas que baisser le volume, elle "brouille" aussi le son. Notre calcul de perte en dB est donc une estimation minimale de la perte de qualité de la communication.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La perte d'intelligibilité quantifie l'effet de l'habitat en décibels.

- Elle correspond à l'atténuation excédentaire \(A_e\).

- Une perte de 10 dB correspond à un son perçu comme deux fois moins fort.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les ingénieurs acousticiens utilisent des murs anti-bruit le long des autoroutes pour créer une forte atténuation excédentaire. Leur but est de maximiser la "perte d'intelligibilité" du bruit routier pour protéger les riverains.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si une forêt plus dense provoquait une \(A_e\) de 22 dB, quelle serait la perte d'intelligibilité ? (en dB)

Outil Interactif : Paramètres de Propagation

Modifiez les paramètres pour voir leur influence sur l'atténuation sonore totale. On fixe l'atténuation excédentaire à 15 dB.

Paramètres d'Entrée

Niveau Sonore Reçu

Le Saviez-Vous ?

Les éléphants communiquent sur de très longues distances (plusieurs kilomètres) en utilisant des infrasons, des sons de très basse fréquence inaudibles pour l'homme. Ces basses fréquences sont très peu affectées par l'atténuation atmosphérique et excédentaire, ce qui leur permet de traverser la savane et les forêts presque sans être dégradées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que le vent a une influence sur la propagation du son ?

Oui, une influence majeure. Le son se propage plus loin et avec moins de pertes dans la direction du vent ("vent portant"). Inversement, sa portée est fortement réduite contre le vent ("vent contraire"). Le vent crée également un bruit de fond (le bruissement des feuilles) qui peut masquer les signaux acoustiques, un phénomène appelé "masking".

Comment les animaux font-ils pour se faire entendre malgré tout ?

Ils développent des stratégies. Certains, comme le Rouge-gorge, chantent à l'aube et au crépuscule, des moments où l'activité humaine et le vent sont souvent plus faibles. D'autres utilisent des fréquences spécifiques peu atténuées par leur habitat, ou encore augmentent la redondance de leur message en le répétant plusieurs fois.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quel phénomène cause la plus grande partie de l'atténuation du son sur une longue distance en espace ouvert ?

2. Un son à haute fréquence (ex: 8 kHz) sera _________ atténué par l'atmosphère qu'un son à basse fréquence (ex: 1 kHz).

- Bioacoustique

- Science qui étudie les sons d'origine biologique, leur production, leur propagation et leur perception par les êtres vivants.

- Atténuation

- Diminution de l'intensité d'un signal (ici, sonore) au cours de sa propagation. Elle est la somme de plusieurs phénomènes (géométrique, atmosphérique, etc.).

- Décibel (dB)

- Unité logarithmique utilisée pour exprimer le niveau de pression ou d'intensité sonore. Une augmentation de 10 dB correspond à une intensité sonore multipliée par 10.

D’autres exercices de Bioacoustique:

0 commentaires