Analyse de l’Effet de Masquage Fréquentiel

Contexte : La PsychoacoustiqueBranche de la psychophysique qui étudie la relation entre les stimuli sonores physiques et les sensations auditives qu'ils produisent..

Cet exercice explore un phénomène fondamental de la perception auditive humaine : le masquage fréquentiel. C'est la capacité d'un son (le "masqueur") à rendre un autre son (le "masqué") inaudible, simplement parce qu'ils sont proches en fréquence. Comprendre ce mécanisme est essentiel car il est au cœur des technologies modernes de compression audio, comme le format MP3, qui éliminent les informations sonores que notre cerveau n'aurait de toute façon pas perçues.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous permettra d'appliquer un modèle psychoacoustique simplifié pour quantifier le seuil de masquage et de comprendre son implication directe dans le monde de l'ingénierie audio.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et définir le phénomène de masquage fréquentiel.

- Calculer un seuil de masquage en utilisant un modèle simplifié basé sur les bandes critiques.

- Déterminer si un son est audible en comparant son niveau à un seuil de masquage.

- Appréhender l'importance de la psychoacoustique dans la compression audio numérique.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Fréquence du son masqueur \(f_{\text{m}}\) | 1000 Hz |

| Niveau du son masqueur \(L_{\text{m}}\) | 60 dB SPL |

| Fréquence du son signal \(f_{\text{s}}\) | 1100 Hz |

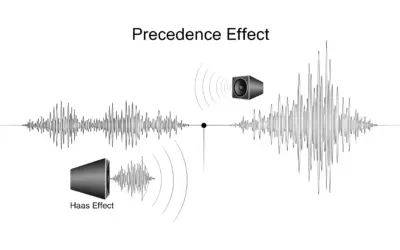

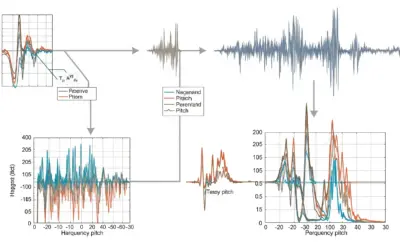

Spectre Fréquentiel du Scénario d'Étude

| Paramètre Psychoacoustique | Description | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Largeur de Bande Critique \(\Delta f_{\text{c}}\) | Largeur de bande de fréquence à 1000 Hz | 160 | Hz |

| Pente de masquage (simplifiée) | Atténuation de l'effet de masque par bande critique | 20 | dB / Bark |

Questions à traiter

- Calculer la distance fréquentielle entre le masqueur et le signal en unité de bande critique (Bark simplifié).

- En déduire le seuil de masquage (\(L_{\text{T}}\)) à la fréquence du signal (1100 Hz).

- Si le signal est émis à un niveau de 30 dB SPL, sera-t-il perçu par un auditeur ? Justifiez votre réponse.

- Recalculer le seuil de masquage si le niveau du son masqueur est augmenté à 80 dB SPL. Quel est l'impact ?

- Expliquez brièvement pourquoi le phénomène de masquage est fondamental pour les algorithmes de compression audio comme le MP3.

Les bases de la Psychoacoustique

Pour résoudre cet exercice, nous devons comprendre deux concepts clés de la perception auditive.

1. La Notion de Bande Critique

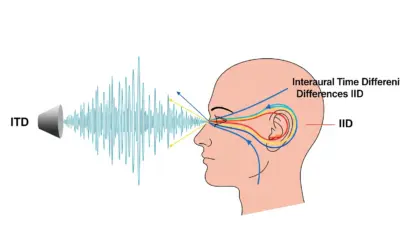

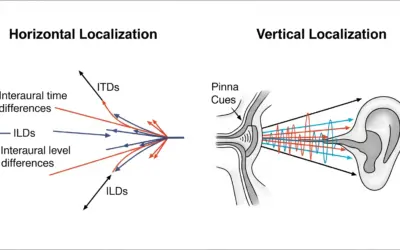

L'oreille humaine ne perçoit pas les fréquences de manière linéaire. Elle fonctionne comme un ensemble de filtres passe-bande qui se chevauchent. La largeur d'un de ces filtres est appelée "bande critique". Deux sons tombant dans la même bande critique interagissent fortement, ce qui est la base du masquage. L'échelle des bandes critiques est mesurée en Barks. Pour simplifier, on peut calculer la distance en Barks (\(\Delta z\)) entre deux fréquences proches (\(f_1, f_2\)) autour de 1 kHz par :

\[ \Delta z \approx \frac{|f_{\text{2}} - f_{\text{1}}|}{\Delta f_{\text{c}}} \]

2. Le Modèle de Masquage Simplifié

Le niveau d'un son masqueur (\(L_{\text{m}}\)) élève le seuil d'audibilité pour les fréquences voisines. Ce nouveau seuil est appelé "seuil de masquage" (\(L_{\text{T}}\)). Un modèle simple stipule que l'effet de masquage diminue linéairement (en dB) à mesure qu'on s'éloigne de la fréquence du masqueur. L'atténuation est souvent exprimée en dB par Bark.

Correction : Analyse de l’Effet de Masquage Fréquentiel

Question 1 : Calculer la distance en bande critique (Bark simplifié)

Principe (le concept physique)

L'objectif est de convertir une distance physique entre deux fréquences (mesurée en Hertz) en une distance perceptive, qui représente comment l'oreille humaine les différencie. On utilise l'échelle des Barks, qui est basée sur les "bandes critiques" de l'audition, pour quantifier cette proximité perçue.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le système auditif humain ne traite pas les fréquences sur une échelle linéaire (comme les graduations d'une règle). Il les regroupe dans des "filtres" auditifs dont la largeur augmente avec la fréquence. La largeur d'un de ces filtres est une "bande critique". L'échelle en Barks est conçue pour que deux sons séparés par 1 Bark soient espacés d'environ une bande critique. C'est une manière de "linéariser" la perception des fréquences.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que les fréquences sont des villes sur une route. La distance en Hz est comme la distance en kilomètres, une mesure absolue. La distance en Barks est comme le "temps de trajet perçu" : 10 km en centre-ville (basses fréquences, bandes critiques étroites) semblent plus longs que 10 km sur l'autoroute (hautes fréquences, bandes critiques larges). On cherche ici le "temps de trajet" perceptif entre nos deux sons.

Normes (la référence réglementaire)

Ce calcul est basé sur des modèles psychoacoustiques développés par des chercheurs comme Eberhard Zwicker. Bien qu'il n'y ait pas de "norme" au sens légal, ces modèles, comme l'échelle Bark, sont des standards de fait en traitement du signal audio et en acoustique, cités dans des normes techniques sur la qualité audio (ex: recommandations ITU-R).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la distance en Bark

Hypothèses (le cadre du calcul)

Pour ce calcul, nous posons les hypothèses suivantes pour simplifier le modèle :

- Le modèle linéaire est suffisamment précis pour ce faible écart de fréquence.

- La largeur de la bande critique (160 Hz) est considérée constante autour de 1 kHz.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous extrayons les valeurs nécessaires de l'énoncé de l'exercice.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Fréquence du masqueur | \(f_{\text{m}}\) | 1000 | Hz |

| Fréquence du signal | \(f_{\text{s}}\) | 1100 | Hz |

| Largeur de bande critique | \(\Delta f_{\text{c}}\) | 160 | Hz |

Astuces (Pour aller plus vite)

Avant de calculer, on peut estimer : la différence est de 100 Hz, la bande critique de 160 Hz. Le résultat sera donc forcément inférieur à 1. Cela permet de vérifier rapidement l'ordre de grandeur de la réponse.

Schéma (Avant les calculs)

Visualisons les fréquences sur un axe pour bien comprendre l'écart que nous allons mesurer en Barks.

Position des Fréquences sur l'Axe Physique et Perceptif

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de la distance en Barks

Schéma (Après les calculs)

Le résultat peut être visualisé sur une échelle perceptive où 1 unité correspond à une bande critique.

Position du Signal sur l'Échelle Bark

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un résultat de 0.625 Bark signifie que les deux sons sont perceptivement très proches. Ils sont à un peu plus de la moitié d'une bande critique l'un de l'autre. On s'attend donc à un effet de masquage important.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur classique est d'oublier la notion de bande critique et de penser que l'effet de masquage dépend linéairement de l'écart en Hz. Ce n'est pas le cas : 100 Hz d'écart à 100 Hz est énorme perceptivement (plusieurs Barks), alors que 100 Hz d'écart à 8 kHz est très faible (une fraction de Bark).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Pour maîtriser cette étape, retenez que la distance perceptive (en Bark) se calcule en "normalisant" l'écart de fréquence (en Hz) par la largeur de la bande critique locale. C'est le passage de l'échelle physique à l'échelle perceptive.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'échelle Bark a été nommée en l'honneur du physicien allemand Heinrich Barkhausen, qui a mené les premières expériences sur la perception de l'intensité sonore. Il n'a pas inventé l'échelle lui-même, mais son travail a été fondamental pour son développement.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le signal était à 1200 Hz, quelle serait la distance en Bark ?

Question 2 : En déduire le seuil de masquage (\(L_{\text{T}}\))

Principe (le concept physique)

Un son intense "assourdit" l'oreille aux fréquences voisines. Le seuil de masquage est le niveau sonore que doit atteindre un second son pour être tout juste perceptible malgré cet "assourdissement". Nous calculons ce seuil en partant du niveau du son intense (le masqueur) et en appliquant une pénalité (atténuation) basée sur la distance perceptive.

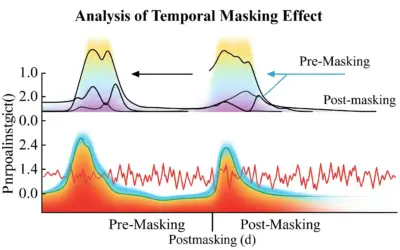

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'excitation sur la membrane basilaire de l'oreille interne n'est pas ponctuelle. Un son pur excite une zone assez large, avec un pic à sa fréquence. Cette "jupe" d'excitation, appelée "Spreading Function", est asymétrique : elle s'étale plus vers les hautes fréquences. Le seuil de masquage en un point est le niveau de cette jupe d'excitation à ce même point. Notre modèle simplifie cette courbe complexe en une simple pente linéaire.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez au son masqueur comme à un lampadaire très brillant dans la nuit. Juste à côté du lampadaire (même fréquence), il faut une lumière très forte pour être vue. Plus on s'éloigne (en Barks), moins le lampadaire éblouit, et une lumière plus faible devient visible. Nous calculons ici la "luminosité minimale" requise pour que notre signal soit visible à sa position.

Normes (la référence réglementaire)

Les modèles de "Spreading Function" sont décrits dans la littérature scientifique (par ex. Schroeder, Atal) et sont implémentés dans les standards de codage audio comme MPEG-1 Audio Layer III (MP3), où ils constituent le "Modèle Psychoacoustique 1" ou "2".

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de l'atténuation

Formule du seuil de masquage

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons ici que la pente de l'effet de masquage est linéaire et constante, fixée à 20 dB par Bark, ce qui est une simplification du comportement réel, qui est plus complexe et non-linéaire.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons le résultat de la question précédente et les données de l'énoncé.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Niveau du masqueur | \(L_{\text{m}}\) | 60 | dB SPL |

| Distance en bande critique | \(\Delta z\) | 0.625 | Bark |

| Pente de masquage | - | 20 | dB / Bark |

Astuces (Pour aller plus vite)

Le calcul est une simple multiplication et une soustraction. L'important est de comprendre le sens : on part du niveau du masqueur et on enlève une valeur. Le seuil de masquage sera donc toujours inférieur (ou au mieux égal) au niveau du masqueur.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma représente les informations connues avant le calcul : le niveau du masqueur et l'emplacement du signal pour lequel on cherche le seuil.

Détermination du Seuil de Masquage

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul numérique de l'atténuation

Calcul numérique du seuil de masquage

Schéma (Après les calculs)

Ce diagramme illustre le concept : le niveau du masqueur (en bleu) crée un nouveau seuil d'audibilité (la courbe orange), bien au-dessus du seuil d'audibilité normal (en gris). Le signal doit dépasser ce seuil de masquage pour être entendu.

Courbe de Masquage Résultante

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un seuil de 47.5 dB SPL signifie que le signal à 1100 Hz, qui serait normalement audible dès 0-5 dB dans le silence, doit maintenant avoir une intensité considérable pour être perçu. Cela quantifie la puissance de l'effet de masquage.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas inverser la soustraction. L'atténuation réduit l'effet du masqueur, donc on la soustrait de \(L_{\text{m}}\). Une autre erreur serait d'appliquer une pente incorrecte ou d'oublier de multiplier par la distance en Barks.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Le seuil de masquage (\(L_{\text{T}}\)) dépend de deux choses : le niveau du masqueur (\(L_{\text{m}}\)) et la distance perceptive (\(\Delta z\)). La formule \(L_{\text{T}} = L_{\text{m}} - \text{atténuation}(\Delta z)\) est le concept central à retenir.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'effet de masquage est plus prononcé vers les hautes fréquences. Un son grave masque plus facilement un son aigu que l'inverse. C'est pourquoi, dans les codecs audio, on accorde plus d'attention à la quantification des basses fréquences, car les erreurs y seraient moins masquées.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le masqueur était à 50 dB SPL, quel serait le nouveau seuil de masquage (en gardant les mêmes fréquences) ?

Question 3 : Le signal de 30 dB SPL est-il audible ?

Principe

Pour qu'un son soit audible, son niveau de pression acoustique (\(L_{\text{s}}\)) doit être supérieur au seuil d'audibilité à sa fréquence. En présence d'un masqueur, ce seuil est le seuil de masquage (\(L_{\text{T}}\)).

Donnée(s)

On compare directement le niveau du signal au seuil de masquage calculé à la question précédente.

- Niveau du signal, \(L_{\text{s}} = 30\) dB SPL.

- Seuil de masquage, \(L_{\text{T}} = 47.5\) dB SPL.

Réflexions

On effectue la comparaison : \(30 \text{ dB} < 47.5 \text{ dB}\). Le niveau du signal est inférieur au seuil de masquage.

Points à retenir

Condition d'audibilité : Pour qu'un son soit perçu, son niveau doit être strictement supérieur au seuil d'audibilité (absolu ou masqué). Si \(L_{\text{s}} > L_{\text{T}}\), le son est audible. Si \(L_{\text{s}} \le L_{\text{T}}\), le son est inaudible (masqué).

Résultat Final

Question 4 : Impact d'un masqueur à 80 dB SPL

Principe (le concept physique)

Nous étudions ici la dépendance de l'effet de masquage par rapport à l'intensité du son masqueur. Le principe est que plus un son est fort, plus il a la capacité de masquer les sons environnants, et donc plus il élève le seuil d'audibilité autour de lui.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Dans les modèles psychoacoustiques, le niveau du son masqueur (\(L_{\text{m}}\)) est le terme de base sur lequel la courbe de masquage est construite. Une augmentation de \(L_{\text{m}}\) se traduit par une translation verticale de toute la courbe de masquage vers le haut. Dans notre modèle linéaire, cette translation est directe : une augmentation de X dB du masqueur entraîne une augmentation de X dB du seuil de masquage à une distance \(\Delta z\) donnée.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Reprenons l'analogie du lampadaire. Augmenter le niveau du masqueur de 60 à 80 dB, c'est comme remplacer une ampoule de 60W par une de 80W. Le lampadaire devient plus éblouissant, et il faudra une lumière encore plus forte (un seuil \(L_T\) plus élevé) pour être visible à la même distance.

Normes (la référence réglementaire)

Les modèles psychoacoustiques des normes MPEG prennent en compte cette dépendance au niveau. Ils calculent l'énergie de chaque masqueur dans chaque bande critique pour déterminer la hauteur initiale de chaque courbe de masquage avant de les sommer.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule du nouveau seuil de masquage

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous maintenons l'hypothèse d'une relation linéaire : la pente de masquage (20 dB/Bark) et la largeur de bande critique sont supposées indépendantes du niveau sonore, ce qui est une simplification acceptable pour cet exercice.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons les mêmes données que pour la question 2, en changeant uniquement le niveau du masqueur.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Nouveau niveau du masqueur | \(L'_{\text{m}}\) | 80 | dB SPL |

| Distance en bande critique | \(\Delta z\) | 0.625 | Bark |

| Pente de masquage | - | 20 | dB / Bark |

Astuces (Pour aller plus vite)

Puisque l'atténuation (12.5 dB) ne change pas, on peut directement ajouter la différence de niveau du masqueur (80 - 60 = 20 dB) au seuil précédent : 47.5 dB + 20 dB = 67.5 dB.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma montre la nouvelle condition initiale, avec un masqueur bien plus intense.

Situation avec Masqueur à 80 dB

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul numérique du nouveau seuil de masquage

Schéma (Après les calculs)

Le nouveau schéma montre que toute la courbe de masquage a été "poussée vers le haut" par le masqueur plus intense.

Comparaison des Courbes de Masquage (60 dB vs 80 dB)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

En augmentant le niveau du masqueur de 20 dB (de 60 à 80), le seuil de masquage à 1100 Hz a également augmenté de 20 dB (de 47.5 à 67.5). Cela démontre que, dans ce modèle simple, l'effet de masquage est directement et linéairement lié à l'intensité du son masqueur : un son plus fort masque plus efficacement les sons voisins.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Il ne faut pas penser que l'atténuation change. L'atténuation de 12.5 dB ne dépend que de l'écart de fréquence, pas du niveau. C'est une propriété "géométrique" de l'échelle perceptive. Seul le point de départ du calcul (le niveau du masqueur) change.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Le point clé est la translation de la courbe de masquage. Retenez que pour chaque décibel ajouté au masqueur, le seuil de masquage à une fréquence donnée augmente d'un décibel également (dans ce modèle simplifié).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Dans la réalité, la forme de la courbe de masquage change légèrement avec le niveau. Pour des niveaux très élevés, l'étalement de l'effet de masquage (la "jupe" de la courbe) devient encore plus large, rendant le masquage encore plus efficace à des fréquences plus éloignées.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Avec un masqueur à 80 dB SPL, à quel niveau minimal (en dB SPL) devrait être le signal à 1100 Hz pour être tout juste audible ?

Question 5 : Lien avec la compression MP3

Principe

Cette question vise à connecter les concepts théoriques de la psychoacoustique à une application technologique concrète et très répandue.

Mini-Cours

La compression audio "perceptive" (ou avec perte) comme le MP3 ou l'AAC ne cherche pas à reproduire parfaitement le signal sonore original. Son objectif est de reproduire un signal qui soit perceptivement identique à l'original pour un auditeur humain. Pour ce faire, les encodeurs intègrent un modèle psychoacoustique.

Réflexions

L'encodeur MP3 analyse le signal audio par courtes tranches de temps. Pour chaque tranche, il :

1. Identifie les composantes fréquentielles de forte intensité (les potentiels masqueurs).

2. Utilise son modèle psychoacoustique pour calculer la courbe de masquage globale générée par tous ces sons.

3. Toutes les composantes fréquentielles qui se trouvent sous cette courbe de masquage sont jugées inaudibles.

4. L'encodeur peut alors soit complètement supprimer ces sons inaudibles, soit les quantifier avec une très faible précision (moins de bits), puisque les erreurs de quantification seront elles-mêmes masquées. Cette élimination d'information perceptivement non pertinente est ce qui permet de réduire drastiquement la taille du fichier.

Le saviez-vous ?

Le développement du format MP3 dans les années 90 par l'Institut Fraunhofer en Allemagne a été une révolution, rendue possible par des décennies de recherche fondamentale en psychoacoustique, notamment les travaux de Zwicker et Fastl sur les bandes critiques et le masquage.

Résultat Final

Outil Interactif : Simulateur de Masquage

Utilisez les curseurs pour faire varier le niveau du son masqueur et la fréquence du son signal. Observez en temps réel comment le seuil de masquage et la courbe de masquage sont affectés. Le son masqueur est fixé à 1000 Hz.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quel est le principe fondamental de la compression audio perceptive (type MP3) ?

2. Un son masqueur à 1 kHz et 70 dB masque un son à 1.1 kHz. Si le niveau du masqueur passe à 80 dB, que se passe-t-il ?

3. Le concept de "bande critique" en psychoacoustique est une modélisation de :

4. Dans le masquage fréquentiel, un son est rendu inaudible par :

5. L'effet de masquage d'un son pur est généralement :

- Psychoacoustique

- Science qui étudie la perception subjective des sons par l'être humain, en faisant le lien entre les caractéristiques physiques d'un son et la sensation qu'il procure.

- Masquage Fréquentiel

- Phénomène perceptif où le seuil d'audibilité d'un son est élevé par la présence simultanée d'un autre son de fréquence proche.

- Seuil d'Audibilité

- Niveau de pression acoustique minimal requis pour qu'un son soit tout juste perceptible par l'oreille humaine dans un silence total.

- Bande Critique

- Modélisation de la capacité de l'oreille à agir comme un banc de filtres fréquentiels. Deux sons dans la même bande critique interagissent et peuvent se masquer.

- dB SPL

- Décibel Sound Pressure Level (Niveau de Pression Acoustique). Unité de mesure logarithmique du niveau sonore, référencée par rapport au seuil de l'audition humaine (20 µPa).

D’autres exercices de Psychoacoustique:

0 commentaires