Application de l’Équation d’Onde à une Corde Vibrante

Contexte : L'étude des ondes stationnairesUne onde résultant de la superposition de deux ondes de même fréquence et amplitude se propageant en sens opposés, caractérisée par des points fixes (nœuds) et des points d'amplitude maximale (ventres). est fondamentale en acoustique, notamment pour comprendre le fonctionnement des instruments de musique à cordes.

Cet exercice a pour but d'appliquer l'équation d'onde unidimensionnelle pour déterminer les caractéristiques vibratoires d'une corde de guitare. Nous analyserons comment la tension, la longueur et la masse de la corde influencent la vitesse de propagation de l'onde et les fréquences des modes propres.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous permettra de lier un concept mathématique (l'équation d'onde) à une application physique concrète (le son produit par une corde de guitare) et de manipuler les relations entre les grandeurs physiques clés.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et appliquer l'équation de d'Alembert pour une corde vibrante.

- Calculer la célérité d'une onde transversale sur une corde.

- Déterminer la fréquence fondamentale et les harmoniques d'une corde fixée à ses deux extrémités.

- Analyser l'influence des paramètres physiques sur les caractéristiques de l'onde.

Données de l'étude

Schéma de la Corde Vibrante

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Longueur de la corde | \(L\) | 65 | cm |

| Tension de la corde | \(T\) | 75 | N |

| Masse linéique | \(\mu\) | 5.6 | g/m |

Questions à traiter

- Calculer la célérité (vitesse de propagation) de l'onde sur la corde.

- Déterminer la fréquence du mode fondamental de vibration (\(f_1\)).

- Calculer les fréquences des deux premières harmoniques (\(f_2\) et \(f_3\)).

- Le guitariste appuie sur la 5ème frette. Quelle est la nouvelle fréquence fondamentale de la note jouée ?

- Pour le mode fondamental, on suppose une amplitude maximale de 2 mm. Quel est le déplacement transversal \(y\) d'un point situé au quart de la corde (\(x=L/4\)) après un quart de période (\(t=T_1/4\)) ?

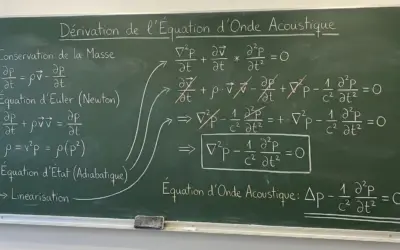

Les bases sur l'Équation d'Onde

La vibration d'une corde est décrite par l'équation d'onde de d'Alembert, qui relie la dérivée seconde spatiale du déplacement à sa dérivée seconde temporelle.

1. Équation d'onde de d'Alembert

Pour un déplacement transversal \(y(x,t)\) à la position \(x\) et au temps \(t\), l'équation s'écrit :

\[ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \]

Où \(c\) est la célérité de l'onde.

2. Modes propres d'une corde fixée

Pour une corde de longueur \(L\) fixée à ses deux extrémités, les seules vibrations durables (ondes stationnaires) sont celles dont la longueur d'onde \(\lambda_n\) vérifie :

\[ L = n \frac{\lambda_n}{2} \quad \text{avec } n \in \mathbb{N}^* \]

Les fréquences de ces modes propres \(f_n\) sont données par la relation \(c = \lambda_n f_n\).

Correction : Application de l’Équation d’Onde à une Corde Vibrante

Question 1 : Calculer la célérité (vitesse de propagation) de l'onde sur la corde.

Principe

La vitesse à laquelle une onde se propage le long d'une corde ne dépend que des propriétés physiques de cette corde : sa tension (plus elle est tendue, plus l'onde va vite) et sa masse linéique (plus elle est lourde, plus l'onde est lente).

Mini-Cours

La célérité, ou vitesse de phase, d'une onde transversale dans un milieu unidimensionnel comme une corde est déterminée par l'équilibre entre la force de rappel qui tend à ramener la corde à sa position d'équilibre (la tension \(T\)) et l'inertie du milieu (sa masse linéique \(\mu\)). Une tension plus élevée augmente la force de rappel, accélérant la propagation, tandis qu'une masse plus élevée augmente l'inertie, la ralentissant.

Remarque Pédagogique

Pour bien comprendre, imaginez que vous secouez une corde : une corde très tendue et légère réagira quasi instantanément sur toute sa longueur (célérité élevée), alors qu'une corde lâche et lourde (comme une grosse amarre de bateau) propagera l'ondulation beaucoup plus lentement.

Normes

Il n'y a pas de "norme" réglementaire pour ce calcul fondamental, mais les formules et principes utilisés sont universellement reconnus en physique et en acoustique. Les unités du Système International (mètre, kilogramme, seconde, Newton) sont la norme pour garantir la cohérence des calculs.

Formule(s)

La célérité \(c\) d'une onde sur une corde est donnée par la formule de Taylor.

Hypothèses

Nous supposons que les vibrations sont de faible amplitude, ce qui permet d'utiliser cette formule simplifiée. La corde est considérée comme parfaitement flexible (sans raideur propre) et sa tension est uniforme sur toute sa longueur.

Donnée(s)

Nous utilisons les valeurs fournies dans l'énoncé.

- Tension, \(T = 75 \text{ N}\)

- Masse linéique, \(\mu = 5.6 \text{ g/m}\)

Astuces

Avant tout calcul, faites une analyse dimensionnelle rapide pour vérifier la formule : \(T\) est une force ([M][L][T]⁻²), \(\mu\) est une masse par longueur ([M][L]⁻¹). Le rapport \(T/\mu\) a donc la dimension [L]²[T]⁻², et sa racine carrée est bien une vitesse [L][T]⁻¹.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma représente une perturbation (onde) se propageant le long de la corde tendue.

Propagation d'une impulsion

Calcul(s)

Nous devons d'abord convertir la masse linéique en kg/m, puis appliquer la formule.

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma illustre le temps que met une perturbation pour parcourir la longueur de la corde.

Temps de parcours de l'onde

Réflexions

Une célérité de 115.7 m/s est un ordre de grandeur typique pour une corde de guitare. C'est beaucoup plus lent que la vitesse du son dans l'air (environ 340 m/s), ce qui est normal. L'onde se propage sur la corde, la fait vibrer, et c'est cette vibration qui met l'air en mouvement pour produire le son que nous entendons.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est de ne pas convertir les unités dans le Système International avant le calcul. La masse linéique doit être en kg/m, pas en g/m. Une autre erreur est d'oublier la racine carrée.

Points à retenir

La célérité d'une onde sur une corde dépend uniquement de la tension \(T\) et de la masse linéique \(\mu\). Elle est indépendante de la fréquence ou de l'amplitude de l'onde.

Le saviez-vous ?

La formule \(c = \sqrt{T/\mu}\) a été établie par le mathématicien britannique Brook Taylor au début du 18ème siècle, bien avant que l'équation d'onde complète ne soit formulée par d'Alembert.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la célérité si on utilisait une corde deux fois plus lourde (\(\mu = 11.2 \text{ g/m}\)) avec la même tension ?

Question 2 : Déterminer la fréquence du mode fondamental de vibration (\(f_1\)).

Principe

Le mode fondamental est le mode de vibration le plus simple et le plus "naturel" de la corde. Il correspond à une seule "arche" vibrant entre les deux points fixes. Sa longueur d'onde est donc exactement le double de la longueur de la corde.

Mini-Cours

Une onde stationnaire est le résultat de l'interférence d'une onde avec sa propre réflexion. Sur une corde fixée aux deux bouts, les conditions aux limites imposent qu'il y ait des nœuds de déplacement (points immobiles) aux extrémités. Le mode fondamental est celui qui possède le moins de nœuds possible : juste les deux extrémités. Le point central de la corde est alors un ventre de vibration (amplitude maximale).

Remarque Pédagogique

Pensez à une corde à sauter que l'on fait tourner. La forme la plus simple que vous pouvez lui donner est une seule grande boucle. C'est l'analogue visuel du mode fondamental de vibration d'une corde de guitare.

Normes

En musique, la fréquence des notes est standardisée. Par exemple, le "La" de référence (A4) est fixé à 440 Hz par la norme internationale ISO 16. Notre calcul nous permet de vérifier si la corde est bien accordée sur la note "Mi" (E2) qui a une fréquence théorique de 82.4 Hz.

Formule(s)

Pour le mode fondamental, \(n=1\). La relation entre la longueur de la corde et la longueur d'onde est \(L = \frac{\lambda_1}{2}\). En combinant avec la relation générale \(c = \lambda \cdot f\), on obtient la formule de la fréquence fondamentale.

Hypothèses

On suppose que les points de fixation aux extrémités de la corde sont des nœuds de vibration parfaits, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement immobiles.

Donnée(s)

Nous utilisons le résultat précédent et les données de l'énoncé.

- Célérité, \(c \approx 115.7 \text{ m/s}\)

- Longueur, \(L = 65 \text{ cm}\)

Astuces

La formule \(f_1 = c / 2L\) est l'une des plus importantes de l'acoustique des instruments à cordes. Elle montre directement que pour avoir une note plus aiguë (f plus grande), on peut soit raccourcir la corde (L plus petit, ce que fait le guitariste en posant ses doigts sur le manche), soit augmenter la célérité (en tendant plus la corde).

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma illustre la forme de la corde vibrant dans son mode fondamental.

Mode Fondamental (n=1)

Calcul(s)

On convertit la longueur en mètres avant d'appliquer la formule.

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une valeur de fréquence. Ce schéma représente cette fréquence comme la première raie sur un spectre de fréquences.

Spectre de la Fréquence Fondamentale

Réflexions

La fréquence de la note "Mi grave" (E2 en notation anglaise) est théoriquement de 82.4 Hz. Notre résultat de 89.0 Hz est assez proche. Les petites différences peuvent provenir d'imprécisions sur les données de départ (tension, masse linéique) ou des hypothèses simplificatrices (corde parfaitement flexible).

Points de vigilance

Encore une fois, attention aux unités ! La longueur \(L\) doit être convertie en mètres pour être cohérente avec la célérité en m/s. Ne pas confondre la longueur de la corde \(L\) avec la longueur d'onde \(\lambda_1\), qui vaut ici \(2L\).

Points à retenir

La fréquence fondamentale est inversement proportionnelle à la longueur de la corde (\(f_1 \propto 1/L\)) et directement proportionnelle à la célérité de l'onde (\(f_1 \propto c\)). C'est la base de l'accordage et du jeu sur les instruments à cordes.

Le saviez-vous ?

Les premières études sur les relations entre la longueur d'une corde et la hauteur du son produit remontent à la Grèce antique, avec l'école de Pythagore. Ils avaient découvert que diviser la longueur d'une corde par deux produisait une note à l'octave supérieure (fréquence double).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si un guitariste pose son doigt exactement au milieu de la corde (divisant sa longueur vibrante par deux), quelle sera la nouvelle fréquence fondamentale ?

Question 3 : Calculer les fréquences des deux premières harmoniques (\(f_2\) et \(f_3\)).

Principe

Les harmoniques sont les autres modes de vibration "stables" de la corde. Elles correspondent à des multiples entiers de la fréquence fondamentale. L'harmonique de rang 2 (\(f_2\)) correspond à une vibration en deux "arches", l'harmonique de rang 3 (\(f_3\)) à trois "arches", et ainsi de suite.

Mini-Cours

Le son que nous percevons d'un instrument n'est généralement pas une onde sinusoïdale pure. C'est un son complexe, qui peut être décomposé (grâce à la transformée de Fourier) en une somme de sinusoïdes : la fondamentale et ses harmoniques. L'amplitude relative de ces harmoniques définit le timbreQualité du son qui distingue deux instruments jouant la même note à la même intensité. Le timbre est déterminé par le spectre harmonique. de l'instrument.

Remarque Pédagogique

Les harmoniques sont des notes "cachées" dans la note principale que vous jouez. Les guitaristes peuvent même les isoler en effleurant la corde à des points précis (par exemple au-dessus de la 12ème frette pour faire sonner l'harmonique \(f_2\)).

Normes

La relation mathématique simple (\(f_n = n \cdot f_1\)) est une caractéristique des instruments dits "harmoniques" (cordes, cuivres...). D'autres instruments, comme les cloches ou les percussions, ont des partiels (fréquences de vibration) qui ne sont pas des multiples entiers de la fondamentale, ce qui leur donne un son "inharmonique".

Formule(s)

La fréquence de l'harmonique de rang \(n\) est simplement un multiple de la fréquence fondamentale.

Hypothèses

Cette relation simple est valable pour une corde "idéale" (parfaitement flexible). Dans la réalité, la raideur de la corde peut rendre les harmoniques légèrement plus aiguës que les multiples parfaits (phénomène d'inharmonicité), ce qui est particulièrement notable sur les pianos.

Donnée(s)

Nous utilisons le résultat de la question précédente.

- Fréquence fondamentale, \(f_1 \approx 89.0 \text{ Hz}\)

Astuces

Pas de calcul complexe ici ! Une fois que vous avez la fondamentale, il suffit de multiplier. C'est une relation de proportionnalité directe.

Schéma (Avant les calculs)

Les schémas montrent les formes des deux premières harmoniques sur la corde.

Modes Harmoniques (n=2 et n=3)

Calcul(s)

Calcul de la deuxième harmonique (\(n=2\))

Calcul de la troisième harmonique (\(n=3\))

Schéma (Après les calculs)

Le spectre de fréquences montre maintenant la fondamentale et ses deux premières harmoniques. L'amplitude des harmoniques est généralement décroissante.

Spectre Harmonique

Réflexions

La richesse du son d'un instrument de musique provient de la superposition de la fréquence fondamentale et de ses harmoniques. C'est ce mélange qui constitue le timbre de l'instrument. Une note jouée sur une guitare contient non seulement la fréquence fondamentale, mais aussi ces harmoniques à des amplitudes différentes.

Points de vigilance

Ne pas confondre le rang de l'harmonique (n) et le numéro de l'harmonique. La "première harmonique" est \(f_2\) (n=2), la "deuxième harmonique" est \(f_3\) (n=3), etc. Le fondamental \(f_1\) est parfois appelé "harmonique 1". La terminologie peut varier, mais la formule \(f_n = n \cdot f_1\) reste la référence.

Points à retenir

Pour une corde idéale, les fréquences des modes propres (fondamentale + harmoniques) forment une série harmonique : \(f_1, 2f_1, 3f_1, 4f_1, ...\). Cet espacement régulier est la clé du son "musical" de nombreux instruments.

Le saviez-vous ?

Le timbre d'un instrument change en fonction de l'endroit où la corde est pincée. Pincer la corde près du chevalet excite davantage d'harmoniques aiguës, donnant un son plus brillant et "métallique". Pincer la corde plus près du centre favorise la fondamentale, pour un son plus doux et rond.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la fréquence de la 5ème harmonique (\(f_5\)) pour cette même corde ?

Question 4 : Le guitariste appuie sur la 5ème frette. Quelle est la nouvelle fréquence fondamentale de la note jouée ?

Principe

En appuyant sur une frette, le guitariste raccourcit la longueur effective de la corde qui peut vibrer. Comme la fréquence fondamentale est inversement proportionnelle à la longueur, une corde plus courte produira un son plus aigu.

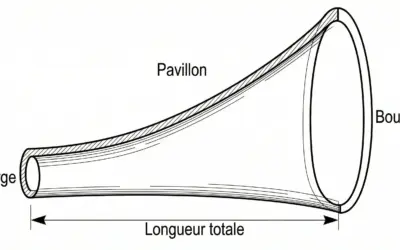

Mini-Cours

Les frettes sur un manche de guitare sont placées selon une progression géométrique basée sur la gamme tempérée. Chaque frette correspond à un demi-ton. La longueur vibrante de la corde \(L_n\) à la n-ième frette est calculée par la formule \(L_n = L / (2^{n/12})\), où \(L\) est la longueur de la corde à vide et \(n\) est le numéro de la frette.

Remarque Pédagogique

C'est l'action la plus courante pour un musicien jouant d'un instrument à cordes frettées. Comprendre la physique derrière ce geste simple permet de mieux appréhender la construction des gammes et des accords.

Normes

Le placement des frettes suit la norme du tempérament égal, où l'octave est divisée en 12 demi-tons chromatiques égaux. Le rapport de fréquence entre deux demi-tons successifs est constant et vaut \(\sqrt[12]{2} \approx 1.05946\).

Formule(s)

D'abord, on calcule la nouvelle longueur vibrante \(L'\) à la 5ème frette (\(n=5\)). Ensuite, on calcule la nouvelle fréquence \(f'_1\) avec cette nouvelle longueur.

Hypothèses

On suppose que la tension \(T\) et la masse linéique \(\mu\) (et donc la célérité \(c\)) ne changent pas lorsque le musicien appuie sur la frette.

Donnée(s)

On utilise les données et résultats précédents.

- Célérité, \(c \approx 115.7 \text{ m/s}\)

- Longueur à vide, \(L = 0.65 \text{ m}\)

- Numéro de frette, \(n = 5\)

Astuces

Puisque \(f'_1 = c/(2L')\) et \(f_1 = c/(2L)\), on peut directement calculer la nouvelle fréquence par la relation \(f'_1 = f_1 \cdot (L/L') = f_1 \cdot 2^{n/12}\). Cela évite de recalculer la longueur.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma montre la corde à vide, puis la corde appuyée sur la 5ème frette, réduisant la longueur vibrante.

Modification de la longueur vibrante

Calcul(s)

On calcule la nouvelle longueur, puis la nouvelle fréquence.

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma compare la vibration de la corde à vide et de la corde frettée, montrant que la longueur d'onde diminue et donc la fréquence augmente.

Comparaison des modes fondamentaux

Réflexions

La 5ème frette de la corde de Mi correspond à la note La (A2). La fréquence standard de cette note est de 110 Hz. Notre calcul donne 118.8 Hz, ce qui est proche mais un peu élevé. Cela confirme que nos données initiales mènent à une corde légèrement trop "aiguë" par rapport à l'accordage standard.

Points de vigilance

Attention au calcul de la puissance \(2^{n/12}\). Il est facile de faire une erreur de calcul. L'utilisation de l'astuce \(f'_1 = f_1 \cdot 2^{n/12}\) est souvent plus directe et moins sujette aux erreurs d'arrondi intermédiaires.

Points à retenir

Jouer une note sur un instrument à cordes fretté consiste à modifier la longueur vibrante \(L\). La fréquence est inversement proportionnelle à cette longueur, ce qui explique pourquoi les notes deviennent plus aiguës en se déplaçant sur le manche vers le corps de l'instrument.

Le saviez-vous ?

La formule de placement des frettes est parfois approximée par la "règle des dix-huit". Pour trouver l'emplacement de la première frette, on divise la longueur de la corde par 17.817 (un nombre proche de 18). Pour la deuxième, on divise la longueur restante par 17.817, et ainsi de suite. C'est une méthode utilisée par les luthiers depuis des siècles.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la fréquence jouée à la 12ème frette (l'octave) ?

Question 5 : Pour le mode fondamental, on suppose une amplitude maximale de 2 mm. Quel est le déplacement transversal \(y\) d'un point situé au quart de la corde (\(x=L/4\)) après un quart de période (\(t=T_1/4\)) ?

Principe

Le mouvement de chaque point de la corde au cours du temps peut être décrit par une fonction mathématique, l'équation d'onde. Cette fonction dépend à la fois de la position sur la corde (\(x\)) et du temps (\(t\)).

Mini-Cours

La solution de l'équation d'onde pour un mode stationnaire de rang \(n\) est de la forme \(y_n(x,t) = A_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi)\). Le terme \(\sin(k_n x)\) décrit la forme spatiale de l'onde (l' "arche"), et le terme \(\cos(\omega_n t + \phi)\) décrit l'oscillation temporelle de chaque point. On y trouve le nombre d'onde \(k_n = 2\pi/\lambda_n = n\pi/L\) et la pulsation \(\omega_n = 2\pi f_n\).

Remarque Pédagogique

Cette question est plus abstraite, mais elle est au cœur de la modélisation des ondes. Elle permet de passer d'une vision globale (fréquence, célérité) à une description précise et locale du mouvement de la corde.

Normes

Il n'y a pas de norme ici, il s'agit d'une application directe des principes de la physique des ondes.

Formule(s)

Pour le mode fondamental (\(n=1\)) et en supposant que la corde est lâchée de sa position d'amplitude maximale à \(t=0\) (phase \(\phi=0\)), l'équation se simplifie :

Hypothèses

On suppose que la vibration est purement fondamentale (pas d'harmoniques). On fixe l'amplitude maximale à \(A_1 = 2 \text{ mm}\). On suppose que l'oscillation commence à son maximum à \(t=0\), ce qui justifie l'utilisation d'un cosinus pour la partie temporelle.

Donnée(s)

Nous devons évaluer la fonction aux points suivants :

- Amplitude, \(A_1 = 2 \text{ mm}\)

- Position, \(x = L/4\)

- Temps, \(t = T_1/4 = 1/(4f_1)\)

- Fréquence fondamentale, \(f_1 \approx 89.0 \text{ Hz}\)

Astuces

Réfléchissez avant de calculer. Après un quart de période, un oscillateur qui part de son maximum se retrouve à la position d'équilibre (zéro). Le résultat devrait donc être 0, quel que soit le point \(x\) (sauf les nœuds qui sont toujours à zéro).

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma montre la position de la corde à t=0 et l'emplacement du point x=L/4.

Position initiale et point d'intérêt

Calcul(s)

On substitue les valeurs de \(x\) et \(t\) dans l'équation.

Schéma (Après les calculs)

Le schéma montre la corde à t=T₁/4. Elle est revenue à sa position d'équilibre, et tous les points ont un déplacement nul.

Position à t = T₁/4

Réflexions

Le résultat est conforme à l'intuition : un oscillateur harmonique simple (comme chaque point de la corde) qui part de son élongation maximale passe par la position d'équilibre (déplacement nul) après un quart de période. C'est à ce moment que sa vitesse est maximale.

Points de vigilance

Soyez très attentif aux arguments des fonctions sinus et cosinus. Assurez-vous que votre calculatrice est en mode "radians" car les pulsations \(\omega\) et les nombres d'onde \(k\) sont définis en radians par seconde et radians par mètre.

Points à retenir

L'équation \(y(x,t)\) est un outil puissant qui décrit entièrement le mouvement de la corde. Le terme en \(\sin(kx)\) fixe la "forme" de la vibration, tandis que le terme en \(\cos(\omega t)\) en fixe l' "animation" temporelle.

Le saviez-vous ?

Le mouvement réel d'une corde pincée n'est pas une simple sinusoïde. Il est la somme (superposition) du mode fondamental et de nombreuses harmoniques, chacun avec sa propre amplitude. C'est cette superposition qui donne à la corde sa forme complexe et vibrante et à l'instrument son timbre unique.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quel est le déplacement du point central (\(x=L/2\)) au temps \(t=T_1/2\) ? (Amplitude max \(A_1=2\) mm)

Outil Interactif : Simulateur de Corde Vibrante

Utilisez les curseurs pour modifier la tension et la masse linéique de la corde et observez en temps réel leur impact sur la célérité de l'onde et la fréquence fondamentale.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si on double la tension de la corde, comment évolue la célérité de l'onde ?

2. Pour produire un son plus aigu (fréquence plus élevée) avec une corde de même longueur, il faut :

3. Le mode fondamental de vibration (\(n=1\)) correspond à une longueur d'onde \(\lambda_1\) égale à :

4. Les points de la corde qui ne vibrent pas dans une onde stationnaire s'appellent :

5. Si la fréquence fondamentale d'une corde est de 100 Hz, quelle est la fréquence de sa troisième harmonique (\(f_3\)) ?

Glossaire

- Célérité

- Vitesse de propagation d'une onde. Pour une onde sur une corde, elle dépend de la tension et de la masse linéique.

- Fréquence Fondamentale

- La plus basse fréquence à laquelle un système (comme une corde) peut vibrer naturellement. C'est le mode de vibration de rang n=1.

- Harmoniques

- Les fréquences des autres modes propres de vibration, qui sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale.

- Masse Linéique (\(\mu\))

- Masse de la corde par unité de longueur, généralement exprimée en kilogrammes par mètre (kg/m).

- Tension (\(T\))

- La force qui tend à étirer la corde, mesurée en Newtons (N).

D’autres exercices d’acoustique fondamentale:

0 commentaires