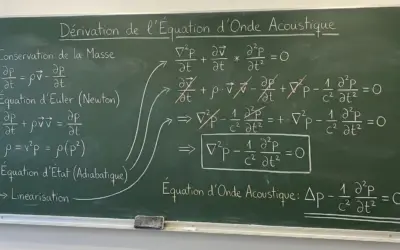

Calcul de la Célérité du Son dans un Gaz Parfait

Contexte : L'Acoustique Fondamentale.

La vitesse à laquelle le son se propage dans un milieu est une propriété fondamentale appelée célérité. Elle dépend intimement des caractéristiques du milieu, comme sa température, sa composition et sa pression. Comprendre comment calculer cette célérité est essentiel dans de nombreux domaines, de l'aéronautique à la conception de salles de concert. Cet exercice se concentre sur le cas d'un gaz parfaitModèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression. Les interactions entre les molécules y sont négligées., un modèle simple mais puissant pour décrire le comportement de nombreux gaz, comme l'air, dans des conditions standards.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer les principes de la thermodynamique pour dériver et calculer la célérité du son, en mettant en évidence l'importance de l'indice adiabatique et de la température.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la formule de la célérité du son dans un gaz parfait.

- Appliquer la loi des gaz parfaits dans un contexte acoustique.

- Analyser l'influence de la température et de la nature du gaz sur la vitesse du son.

- Introduire et calculer la notion d'impédance acoustique caractéristique.

Données de l'étude

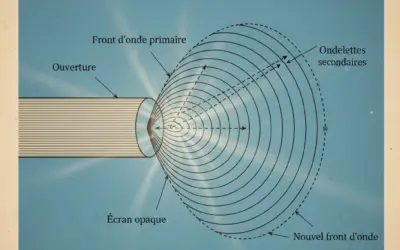

Propagation d'une Onde Sonore

Visualisation 3D des Particules de Gaz

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Température ambiante | \(T\) | 20 | °C |

| Pression atmosphérique standard | \(P_0\) | 101325 | Pa |

| Masse molaire de l'air | \(M\) | 29 | g/mol |

| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |

| Indice adiabatique (gaz diatomique) | \(\gamma\) | 1.4 | - |

Questions à traiter

- Convertir la température ambiante en Kelvin.

- Calculer la célérité du son \(c\) dans l'air à cette température.

- Que deviendrait cette célérité si la température montait à 40 °C ? Conclure sur l'effet de la température.

- Calculer la célérité du son dans de l'hélium pur (\(M=4\) g/mol, \(\gamma=1.67\)) à 20°C et comparer avec le résultat pour l'air.

- Calculer l'impédance acoustiqueRapport entre la pression acoustique et la vitesse des particules dans un milieu. Elle mesure la résistance du milieu à la propagation du son. Unité : le Rayl (Pa·s/m). caractéristique de l'air à 20°C.

Les bases sur la Célérité du Son

La propagation du son dans un gaz est un phénomène complexe qui implique de petites variations de pression et de température. Ces perturbations se déplacent à une vitesse qui dépend des propriétés thermodynamiques du gaz.

1. Transformation Adiabatique Réversible

Le passage d'une onde sonore est si rapide que les échanges de chaleur n'ont pas le temps de se faire avec le milieu extérieur. On considère donc que la compression et la détente du gaz sont des transformations adiabatiquesTransformation thermodynamique s'effectuant sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. et réversibles.

2. Formule de la Célérité du Son

Pour un gaz parfait, la célérité du son \(c\) est donnée par la formule de Laplace :

\[ c = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M}} \]

Où \(\gamma\) est l'indice adiabatique, \(R\) la constante des gaz parfaits, \(T\) la température absolue (en Kelvin), et \(M\) la masse molaire du gaz (en kg/mol).

Correction : Calcul de la Célérité du Son dans un Gaz Parfait

Question 1 : Convertir la température ambiante en Kelvin.

Principe

En physique et en thermodynamique, de nombreuses lois (comme celle des gaz parfaits) ne sont valides que si l'on utilise une échelle de température absolue. Cette échelle part du zéro absolu, point théorique où toute agitation thermique cesse. L'échelle Kelvin est l'échelle absolue de référence.

Mini-Cours

La température est une mesure de l'agitation moyenne des particules (atomes, molécules) d'un corps. L'échelle Celsius est une échelle relative, basée sur les points de congélation (0°C) et d'ébullition (100°C) de l'eau. L'échelle Kelvin, elle, est absolue. Un intervalle de 1 K est égal à un intervalle de 1°C, mais leurs zéros sont décalés.

Remarque Pédagogique

Prenez toujours l'habitude, avant tout calcul de thermodynamique, de vérifier que vos températures sont bien en Kelvin. C'est un réflexe qui vous évitera de très nombreuses erreurs.

Normes

Le Kelvin (K) est l'unité de température thermodynamique du Système International d'unités (SI). Il est défini à partir de la constante de Boltzmann.

Formule(s)

La conversion est une simple translation d'échelle.

Hypothèses

Cette formule de conversion est une définition exacte et ne repose sur aucune hypothèse simplificatrice.

Donnée(s)

La seule donnée d'entrée pour cette question est la température en degrés Celsius.

- Température ambiante, \(T_{\text{°C}}\) = 20 °C

Astuces

Pour des calculs rapides et si la précision n'est pas critique, on peut souvent arrondir 273.15 à 273. Cependant, pour un calcul rigoureux, il faut conserver les décimales.

Schéma (Avant les calculs)

Relation entre Celsius et Kelvin

Calcul(s)

Application numérique directe de la formule.

Schéma (Après les calculs)

Le schéma "Avant les calculs" illustre déjà le résultat de manière claire.

Réflexions

Le résultat montre que la température en Kelvin est une valeur numérique bien plus grande qu'en Celsius (pour des températures usuelles). Cela souligne que nous ne sommes pas proches du zéro absolu dans les conditions de la vie courante.

Points de vigilance

L'erreur à ne jamais commettre est d'utiliser la température en Celsius dans une formule de thermodynamique impliquant \(T\) (comme \(PV=nRT\) ou la formule de la célérité). Le résultat serait physiquement incorrect.

Points à retenir

La conversion de Celsius à Kelvin est une addition systématique de 273.15. C'est une étape préliminaire indispensable à de nombreux calculs en physique.

Le saviez-vous ?

L'échelle Kelvin est nommée d'après l'ingénieur et physicien William Thomson, 1er Baron Kelvin. Il a été le premier à formuler la nécessité d'une échelle de température "absolue" en 1848.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle est la température d'ébullition de l'azote liquide (-196 °C) en Kelvin ?

Question 2 : Calculer la célérité du son \(c\) dans l'air à 20 °C.

Principe

La célérité du son dans un gaz dépend de sa "rigidité" (sa capacité à résister à la compression) et de sa masse volumique (son inertie). La formule de Laplace combine ces deux aspects à travers l'indice adiabatique \(\gamma\), la pression et la masse volumique, qui peuvent être réexprimés en fonction de la température \(T\) et de la masse molaire \(M\) via la loi des gaz parfaits.

Mini-Cours

La formule \(c = \sqrt{\gamma R T / M}\) montre que la célérité dépend de trois facteurs :

- \(\gamma\): Caractérise la nature moléculaire du gaz (monoatomique, diatomique...). Un \(\gamma\) plus élevé signifie une plus grande "rigidité" adiabatique.

- \(T\): L'agitation thermique. Plus les molécules sont agitées, plus elles transmettent vite la perturbation.

- \(M\): L'inertie des molécules. Plus elles sont lourdes, plus elles sont difficiles à mettre en mouvement, donc plus la célérité est faible.

Remarque Pédagogique

Avant d'appliquer la formule, faites toujours une analyse dimensionnelle rapide pour vérifier la cohérence de vos unités. Le terme \(\gamma R T / M\) doit avoir la dimension d'une vitesse au carré (L²/T²).

Normes

Tous les calculs doivent être effectués en utilisant les unités du Système International (SI) pour garantir la validité du résultat : T en Kelvin (K), R en J·mol⁻¹·K⁻¹, et M en kilogrammes par mole (kg/mol).

Formule(s)

Hypothèses

Ce calcul repose sur plusieurs hypothèses clés :

- L'air se comporte comme un gaz parfait.

- La propagation de l'onde sonore est une transformation adiabatique (pas d'échange de chaleur) et réversible (pas de pertes par viscosité).

- L'air est un gaz diatomique, ce qui fixe \(\gamma\) à 1.4.

Donnée(s)

On rassemble toutes les données nécessaires, en convertissant la masse molaire en kg/mol.

- \(\gamma = 1.4\)

- \(R = 8.314\) J·mol⁻¹·K⁻¹

- \(T = 293.15\) K (résultat de la Q1)

- \(M = 29\) g/mol \( = 0.029\) kg/mol

Astuces

Une valeur d'ordre de grandeur à retenir est que la vitesse du son dans l'air est d'environ 340 m/s dans les conditions usuelles. Si votre résultat est très éloigné, vérifiez en premier lieu votre conversion de la masse molaire.

Schéma (Avant les calculs)

Processus de Calcul de la Célérité

Calcul(s)

On procède à l'application numérique étape par étape.

Schéma (Après les calculs)

Vecteur Célérité

Réflexions

Le résultat de 343 m/s est la valeur de référence standard pour la vitesse du son dans l'air à 20°C. Cela correspond à environ 1235 km/h. Un avion de ligne volant à 900 km/h se déplace donc à une vitesse subsonique, inférieure à la vitesse du son (son nombre de Mach est inférieur à 1).

Points de vigilance

La principale source d'erreur est la conversion des unités de la masse molaire. Si vous aviez utilisé 29 g/mol au lieu de 0.029 kg/mol, votre résultat aurait été faux d'un facteur \(\sqrt{1000} \approx 31.6\).

Points à retenir

La formule de Laplace \(c = \sqrt{\gamma R T / M}\) est fondamentale. Il faut la connaître et savoir que \(T\) doit être en Kelvin et \(M\) en kg/mol.

Le saviez-vous ?

La première tentative de mesure de la vitesse du son a été réalisée par Marin Mersenne au 17ème siècle. Newton a plus tard proposé une formule, mais elle était incorrecte car il supposait une transformation isotherme. C'est Pierre-Simon de Laplace qui a corrigé la théorie en introduisant le concept de compression adiabatique.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez la vitesse du son dans l'hélium pur (\(M=4\) g/mol, \(\gamma=1.67\)) à 20°C.

Question 3 : Que deviendrait cette célérité si la température montait à 40 °C ?

Principe

Cette question vise à isoler et quantifier l'impact d'une variation de température sur la célérité du son. En ne modifiant que ce paramètre et en gardant les autres constants, nous pouvons observer directement la sensibilité du phénomène à la température.

Mini-Cours

La relation \(c \propto \sqrt{T}\) est fondamentale. Elle signifie que pour connaître la nouvelle célérité \(c'\) à une température \(T'\), on peut utiliser un rapport : \(c'/c = \sqrt{T'/T}\). Cela permet d'éviter de refaire tout le calcul si l'on connaît déjà une valeur de référence.

Remarque Pédagogique

Quand vous analysez l'influence d'un paramètre, il est toujours instructif de calculer la variation relative : \( (c' - c) / c \). Cela donne un pourcentage d'augmentation ou de diminution, qui est souvent plus parlant qu'une simple différence de valeurs.

Normes

Les normes et unités restent les mêmes que pour la question précédente. La cohérence avec le Système International est toujours de rigueur.

Formule(s)

La formule de base reste inchangée.

Hypothèses

Les hypothèses (gaz parfait, transformation adiabatique) sont toujours considérées comme valides à 40°C.

Donnée(s)

La seule donnée qui change est la température.

- Nouvelle température, \(T'_{\text{°C}}\) = 40 °C

Astuces

Une approximation linéaire souvent utilisée pour l'air est \(c(T) \approx 331.5 + 0.6 \times T_{\text{°C}}\). Pour 40°C, cela donnerait \(331.5 + 0.6 \times 40 = 355.5\) m/s. C'est un bon moyen de vérifier rapidement l'ordre de grandeur de votre résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison de l'Agitation Thermique

Calcul(s)

Nous répétons le processus avec la nouvelle température.

Étape 1 : Conversion de T' en Kelvin

Étape 2 : Calcul de la nouvelle célérité c'

Schéma (Après les calculs)

Augmentation de la Célérité avec la Température

Réflexions

Une augmentation de température de 20°C a entraîné une augmentation de la célérité de 11.5 m/s (soit environ 3.4%). Cela confirme que le son se propage plus vite dans l'air chaud que dans l'air froid. C'est un phénomène qui peut créer des réfractions sonores dans l'atmosphère, par exemple lorsque le son semble mieux porter la nuit au-dessus d'un lac (l'air est plus froid près de l'eau).

Points de vigilance

Ne pas conclure hâtivement que la célérité est proportionnelle à la température en Celsius. La relation de proportionnalité (\(c \propto \sqrt{T}\)) n'est vraie qu'avec la température absolue en Kelvin. Doubler la température de 10°C à 20°C ne multiplie pas la célérité par \(\sqrt{2}\).

Points à retenir

La conclusion principale est que la célérité du son augmente avec la température. C'est l'un des facteurs les plus influents sur la vitesse du son dans un gaz donné.

Le saviez-vous ?

Le "mur du son" n'est pas un mur physique. C'est le moment où un avion atteint la vitesse du son (Mach 1). À cette vitesse, les ondes sonores qu'il émet ne peuvent plus s'échapper vers l'avant et s'accumulent pour former une onde de choc, qui est entendue au sol comme un "bang" supersonique.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

À quelle température (en °C) la vitesse du son dans l'air atteint-elle 360 m/s ?

Question 4 : Calculer la célérité du son dans l'hélium pur à 20°C.

Principe

Cette question a pour but de montrer l'influence de la nature du gaz sur la célérité du son. En changeant de gaz (de l'air à l'hélium), on modifie deux paramètres clés : la masse molaire \(M\) et l'indice adiabatique \(\gamma\). On s'attend à une différence notable.

Mini-Cours

L'hélium est un gaz monoatomique (ses particules sont des atomes seuls). Pour un gaz parfait monoatomique, l'indice adiabatique \(\gamma\) vaut 5/3 (\(\approx 1.67\)), contre 7/5 (= 1.4) pour un gaz diatomique comme l'air. De plus, sa masse molaire est bien plus faible. Ces deux facteurs vont influencer le résultat.

Remarque Pédagogique

Comparer le résultat avec celui de l'air permet de comprendre pourquoi inhaler de l'hélium rend la voix aiguë. La vitesse du son étant beaucoup plus élevée dans l'hélium, les fréquences de résonance des cavités vocales sont décalées vers l'aigu.

Normes

Les unités du Système International (SI) restent la référence pour ce calcul.

Formule(s)

La formule de Laplace est toujours applicable.

Hypothèses

On suppose que l'hélium se comporte comme un gaz parfait et que la propagation est adiabatique réversible.

Donnée(s)

On utilise les données spécifiques à l'hélium.

- \(\gamma_{\text{He}} = 1.67\)

- \(R = 8.314\) J·mol⁻¹·K⁻¹

- \(T = 293.15\) K

- \(M_{\text{He}} = 4\) g/mol \( = 0.004\) kg/mol

Astuces

Puisque \(c \propto \sqrt{\gamma/M}\), on peut estimer le rapport des célérités : \(c_{\text{He}}/c_{\text{air}} = \sqrt{(\gamma_{\text{He}}/\gamma_{\text{air}}) \times (M_{\text{air}}/M_{\text{He}})} = \sqrt{(1.67/1.4) \times (29/4)} \approx \sqrt{1.19 \times 7.25} \approx \sqrt{8.6} \approx 2.9\). La vitesse du son dans l'hélium devrait être presque 3 fois celle dans l'air.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison des Particules : Air vs Hélium

Calcul(s)

Application numérique pour l'hélium.

Schéma (Après les calculs)

Le schéma illustre la différence drastique de célérité.

Comparaison des Célérités (à 20°C)

Réflexions

La célérité du son dans l'hélium est presque trois fois supérieure à celle dans l'air. Cette énorme différence est principalement due à la masse molaire très faible de l'hélium. Les atomes d'hélium, très légers, sont beaucoup plus faciles à mettre en mouvement et transmettent la perturbation sonore bien plus rapidement.

Points de vigilance

Ne pas oublier de changer l'indice adiabatique \(\gamma\) en plus de la masse molaire \(M\). L'hélium est monoatomique (\(\gamma \approx 1.67\)) alors que l'air est considéré comme diatomique (\(\gamma = 1.4\)).

Points à retenir

La célérité du son dépend fortement de la nature du gaz. Les gaz légers (faible \(M\)) et "rigides" (grand \(\gamma\)) transmettent le son très rapidement.

Le saviez-vous ?

Le gaz le plus lent pour le son est l'hexafluorure de soufre (SF₆). Il est très dense (\(M = 146\) g/mol) et a un faible \(\gamma\). La célérité du son n'y est que de 136 m/s à 20°C. Inhaler ce gaz produit l'effet inverse de l'hélium, rendant la voix extrêmement grave.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez la vitesse du son dans le dioxyde de carbone (CO₂) à 20°C (\(M=44\) g/mol, \(\gamma=1.30\)).

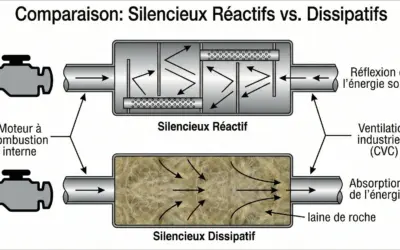

Question 5 : Calculer l'impédance acoustique caractéristique de l'air à 20°C.

Principe

L'impédance acoustique (\(Z\)) est une propriété du milieu qui décrit sa résistance au passage d'une onde sonore. C'est l'équivalent acoustique de l'impédance électrique. Elle est cruciale pour comprendre les phénomènes de réflexion et de transmission du son à l'interface entre deux milieux.

Mini-Cours

L'impédance acoustique caractéristique d'un milieu est le produit de sa masse volumique (\(\rho\)) et de la célérité du son (\(c\)) dans ce milieu. Une forte impédance signifie qu'il faut une grande pression acoustique pour générer un mouvement des particules, et inversement. L'unité de \(Z\) est le Rayl, en hommage à Lord Rayleigh, équivalent à 1 Pa·s/m.

Remarque Pédagogique

Pour calculer l'impédance, il faut d'abord déterminer la masse volumique \(\rho\) de l'air. On ne peut pas la deviner, il faut la calculer à partir des données de l'énoncé en utilisant la loi des gaz parfaits.

Normes

La pression atmosphérique standard au niveau de la mer est définie par l'ISO 2533 comme étant 101325 Pa (ou 1013.25 hPa).

Formule(s)

Deux formules sont nécessaires : une pour la masse volumique, l'autre pour l'impédance.

Hypothèses

On continue de supposer que l'air est un gaz parfait. Le calcul de \(\rho\) dépend directement de cette hypothèse.

Donnée(s)

On a besoin de la pression, en plus des données précédentes.

- \(P_0 = 101325\) Pa

- \(M = 0.029\) kg/mol

- \(R = 8.314\) J·mol⁻¹·K⁻¹

- \(T = 293.15\) K

- \(c = 343.0\) m/s (résultat de la Q2)

Astuces

La masse volumique de l'air dans les conditions standards est d'environ 1.2 kg/m³. L'impédance acoustique de l'air est d'environ 400 Rayls. Ce sont des ordres de grandeur utiles à connaître.

Schéma (Avant les calculs)

Combinaison des Propriétés

Calcul(s)

Le calcul se fait en deux étapes.

Étape 1 : Calcul de la masse volumique \(\rho\)

Étape 2 : Calcul de l'impédance acoustique Z

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma illustre la transmission et la réflexion à une interface, qui sont gouvernées par les impédances.

Interface entre deux Milieux

Réflexions

La valeur de 413 Rayls pour l'air est très faible comparée à celle des liquides (eau : ~1.5 MRayls) ou des solides (acier : ~45 MRayls). Cette énorme différence d'impédance explique pourquoi le son est très réfléchi à l'interface air-eau ou air-mur, et pourquoi il est si difficile de communiquer entre un plongeur et quelqu'un à la surface.

Points de vigilance

Attention à ne pas confondre la pression acoustique (une variation, en Pa) et la pression atmosphérique (une valeur statique, en Pa). L'impédance relie la pression acoustique à la vitesse des particules, pas à la pression statique.

Points à retenir

L'impédance acoustique \(Z = \rho \cdot c\) est une propriété clé d'un milieu. La différence d'impédance entre deux milieux gouverne la réflexion et la transmission des ondes sonores à leur interface.

Le saviez-vous ?

En échographie médicale, on utilise un gel entre la sonde et la peau. La peau et l'air ont des impédances très différentes, ce qui réfléchirait presque toutes les ultrasons. Le gel a une impédance proche de celle de la peau, ce qui permet de minimiser les réflexions et d'assurer une bonne transmission des ondes dans le corps.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle est l'impédance acoustique de l'hélium à 20°C et 101325 Pa ? (Masse volumique de l'hélium dans ces conditions \(\approx 0.166\) kg/m³).

Outil Interactif : Simulateur de Célérité

Utilisez les curseurs ci-dessous pour voir en temps réel comment la température et la masse molaire du gaz influencent la célérité du son. Observez la courbe pour visualiser la relation entre les paramètres.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si la température d'un gaz double (en Kelvin), par quel facteur sa célérité du son est-elle multipliée ?

2. Le son se propage-t-il plus vite dans l'hélium (M=4 g/mol) ou dans le dioxyde de carbone (M=44 g/mol) à la même température ?

- Célérité

- Vitesse de propagation d'une onde. Contrairement à la vitesse d'un objet, elle caractérise le milieu de propagation.

- Gaz Parfait

- Modèle thermodynamique idéal où les molécules sont considérées comme ponctuelles et sans interactions entre elles, sauf lors de collisions élastiques.

- Impédance Acoustique (Z)

- Rapport entre la pression acoustique et la vitesse des particules dans un milieu. Elle mesure la résistance du milieu à la propagation du son. Unité : le Rayl (Pa·s/m).

- Indice Adiabatique (\(\gamma\))

- Rapport des capacités thermiques à pression constante et à volume constant (\(\gamma = C_p / C_v\)). Il caractérise la réponse du gaz à une compression adiabatique.

- Température Absolue

- Température mesurée sur une échelle où le zéro correspond au zéro absolu (0 K). L'unité est le Kelvin (K).

D’autres exercices d’acoustique fondamentale:

0 commentaires