Problème d'Adaptation Vocale en Milieu Bruyant

Contexte : Communiquer ou disparaître, le défi des animaux en milieu anthropisé.

La bioacoustique étudie comment les animaux produisent, perçoivent et utilisent les sons pour communiquer. L'un des défis majeurs pour de nombreuses espèces est le masquage sonore : le bruit de fond, souvent d'origine humaine (trafic, industrie), peut noyer leurs signaux vitaux (chants nuptiaux, cris d'alarme). Pour contrer cela, de nombreux animaux ajustent leurs vocalisations, un phénomène connu sous le nom d'effet LombardLe réflexe involontaire qui pousse un locuteur (humain ou animal) à augmenter l'amplitude de sa voix pour se faire entendre dans un environnement bruyant.. Comprendre et quantifier cette adaptation est crucial pour évaluer l'impact de la pollution sonore sur la faune et pour élaborer des stratégies de conservation.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous plonge au cœur d'une problématique de biologie de la conservation. Nous allons utiliser des concepts d'acoustique fondamentale (décibels, rapport signal/bruit) pour analyser des données biologiques. C'est une démarche typique de l'écologue moderne : mobiliser des outils quantitatifs pour comprendre les réponses du vivant aux pressions environnementales.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et calculer le rapport signal/bruit (SNR) d'une communication.

- Quantifier l'effet Lombard en calculant sa pente de régulation.

- Convertir des niveaux de pression acoustique (dB SPL) en intensité (W/m²) pour évaluer le coût énergétique.

- Analyser l'importance biologique des adaptations vocales face au bruit.

- Se familiariser avec les unités et les ordres de grandeur en bioacoustique (dB, Hz).

Données de l'étude

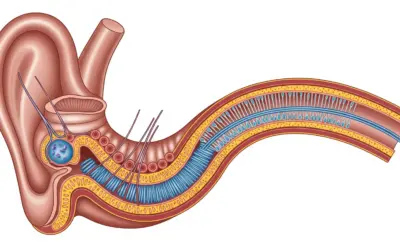

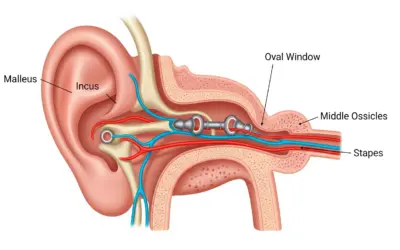

Schéma de la situation d'étude

| Paramètre | Symbole | Milieu Calme | Milieu Bruyant | Unité |

|---|---|---|---|---|

| Niveau de bruit de fond | \(L_{B}\) | 45 | 75 | \(\text{dB SPL}\) |

| Niveau du chant (à 1m) | \(L_{S}\) | 68 | 83 | \(\text{dB SPL}\) |

| Seuil de référence d'intensité | \(I_0\) | \(10^{-12}\) | \(\text{W/m}^2\) | |

Questions à traiter

- Calculer le rapport signal/bruit (SNR) du chant du rouge-gorge dans les deux milieux.

- Calculer la pente de l'effet Lombard. Interpréter ce résultat.

- Calculer le rapport d'intensité sonore entre le chant en milieu bruyant et le chant en milieu calme. Que nous apprend ce rapport sur le coût énergétique ?

- Au-delà de l'amplitude, quelle autre adaptation vocale le rouge-gorge pourrait-il utiliser pour contrer le masquage sonore ?

Les bases de la Bioacoustique

Avant la correction, revoyons quelques concepts essentiels.

1. Le Décibel (dB SPL) :

Le niveau de pression acoustique (Sound Pressure Level) est une échelle logarithmique qui compare la pression d'un son à une référence. C'est pratique car notre ouïe perçoit les sons de manière logarithmique. Une augmentation de 10 dB est perçue comme un son deux fois plus fort, mais correspond à 10 fois plus d'intensité sonore. La formule est :

\[ L_{\text{SPL}} = 20 \log_{10}\left(\frac{P}{P_0}\right) \]

Où \(P_0\) est le seuil d'audition humaine.

2. Le Rapport Signal/Bruit (SNR) :

Le SNR (Signal-to-Noise Ratio) est la mesure de la clarté d'un signal. Il compare le niveau du signal d'intérêt (le chant) au niveau du bruit ambiant. Un SNR élevé signifie que le signal est facilement distinguable du bruit. Sur une échelle en dB, c'est une simple soustraction :

\[ \text{SNR (en dB)} = L_{\text{Signal}} - L_{\text{Bruit}} \]

3. L'Intensité Sonore (W/m²) :

L'intensité (\(I\)) est la puissance acoustique par unité de surface. C'est une mesure physique de l'énergie du son. La relation avec le niveau en dB (\(L\)) est :

\[ L = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) \quad \Rightarrow \quad I = I_0 \cdot 10^{(L/10)} \]

Où \(I_0\) est l'intensité de référence (\(10^{-12} \, \text{W/m}^2\)).

Correction : Problème d'Adaptation Vocale en Milieu Bruyant

Question 1 : Calculer le rapport signal/bruit (SNR)

Principe (le concept physique)

Le SNR est une mesure fondamentale de la qualité de la communication. Pour que le message (le chant) soit perçu par un récepteur (un autre oiseau), il doit se détacher suffisamment du bruit de fond. Un SNR faible signifie que le chant risque d'être masqué, rendant la communication inefficace. Nous calculons cette "marge" de communication dans les deux environnements.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le concept de SNR est central en théorie de l'information. Un récepteur (oreille, microphone) ne peut décoder un signal que si son énergie est supérieure à celle du bruit dans la même bande de fréquence. L'échelle en dB simplifie le calcul (soustraction), mais sur une échelle linéaire, le SNR est le rapport des puissances (\(P_{\text{signal}} / P_{\text{bruit}}\)).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous essayez de lire un texte écrit à l'encre pâle (le signal) sur une page déjà couverte de gribouillis (le bruit). Si l'encre est très foncée et les gribouillis légers, le SNR est élevé et la lecture est facile. Si l'encre est pâle et les gribouillis foncés, le SNR est faible et le message est illisible.

Normes (la référence réglementaire)

En acoustique environnementale, la norme ISO 1996 est souvent utilisée pour caractériser les bruits. En bioacoustique, il n'y a pas de "norme" pour le SNR requis, car il dépend de la physiologie de l'espèce, mais des valeurs de 10 à 20 dB sont souvent considérées comme confortables pour une bonne communication.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Le SNR en décibels est la différence entre le niveau du signal et le niveau du bruit.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le bruit de fond est un bruit large bande (il couvre les mêmes fréquences que le chant) et que les niveaux mesurés sont moyennés et représentatifs de l'environnement.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Milieu calme : \(L_{S1} = 68 \, \text{dB SPL}\), \(L_{B1} = 45 \, \text{dB SPL}\)

- Milieu bruyant : \(L_{S2} = 83 \, \text{dB SPL}\), \(L_{B2} = 75 \, \text{dB SPL}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le calcul est une simple soustraction. L'important est de bien identifier quel est le signal et quel est le bruit dans chaque scénario. Le signal est le chant de l'oiseau (\(L_S\)) et le bruit est le fond sonore ambiant (\(L_B\)).

Schéma (Avant les calculs)

Représentation des Niveaux Sonores

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul du SNR en milieu calme :

2. Calcul du SNR en milieu bruyant :

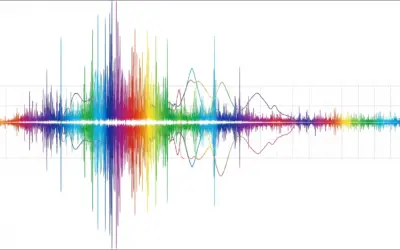

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Rapports Signal/Bruit

Réflexions (l'interprétation du résultat)

En milieu calme, le chant est 23 dB au-dessus du bruit, assurant une excellente communication. En milieu bruyant, malgré l'augmentation de l'amplitude du chant, le SNR chute drastiquement à 8 dB. La communication est donc bien plus difficile. L'adaptation de l'oiseau n'est pas suffisante pour maintenir la même qualité de signal, ce qui peut réduire la portée de communication et avoir des conséquences sur la reproduction ou la défense du territoire.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur classique est de vouloir faire un rapport (division) des valeurs en dB. L'échelle étant logarithmique, la différence de niveaux correspond déjà à un rapport de puissances. Ne soustrayez que des dB avec des dB.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le SNR mesure la clarté d'un signal par rapport au bruit.

- En dB, il se calcule par une simple soustraction : \(L_{\text{Signal}} - L_{\text{Bruit}}\).

- Un SNR plus faible signifie une communication plus difficile.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

En télécommunications, les ingénieurs se battent constamment pour améliorer le SNR des signaux (WiFi, 4G/5G). Un meilleur SNR permet des débits plus élevés et moins d'erreurs. Les techniques utilisées, comme le filtrage ou les antennes directionnelles, sont conceptuellement similaires aux stratégies employées par les animaux.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour maintenir un SNR de 23 dB dans le milieu bruyant (75 dB), à quel niveau le rouge-gorge aurait-il dû chanter (en dB SPL) ?

Question 2 : Calculer la pente de l'effet Lombard

Principe (le concept physique)

La pente de l'effet Lombard est un indice de la "force" de la réponse vocale à l'augmentation du bruit. Elle quantifie de combien de décibels un animal augmente son chant pour chaque décibel d'augmentation du bruit de fond. Une pente de 1 signifierait une compensation parfaite (le SNR resterait constant), tandis qu'une pente plus faible, comme c'est souvent le cas, indique une compensation partielle.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La relation entre le niveau du signal (\(L_S\)) et le niveau du bruit (\(L_B\)) peut être modélisée par une régression linéaire : \(L_S = a \cdot L_B + b\), où \(a\) est la pente de Lombard. Pour la calculer avec seulement deux points, on utilise la formule de la pente d'une droite passant par ces deux points.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous êtes dans une pièce où quelqu'un monte progressivement le volume de la musique. Si, pour chaque "cran" de volume ajouté à la musique, vous augmentez votre voix d'un "demi-cran", votre pente de Lombard est de 0.5. Vous faites un effort, mais vous devenez progressivement moins intelligible.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de norme réglementaire, mais les études comparatives en bioacoustique ont établi des ordres de grandeur. Les pentes observées varient de quasi 0 (pas de réponse) à plus de 1 (sur-compensation), avec une majorité de valeurs entre 0.3 et 0.8 pour les oiseaux et les mammifères.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La pente (slope) est le rapport de la variation du niveau du signal sur la variation du niveau du bruit.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la réponse de l'animal est linéaire entre les deux niveaux de bruit mesurés. En réalité, cette réponse peut saturer à des niveaux de bruit très élevés.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Variation du signal : \(L_{S2} = 83 \, \text{dB}\), \(L_{S1} = 68 \, \text{dB}\)

- Variation du bruit : \(L_{B2} = 75 \, \text{dB}\), \(L_{B1} = 45 \, \text{dB}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Calculez d'abord la variation du signal (\(\Delta L_S\)) et la variation du bruit (\(\Delta L_B\)) séparément, puis faites la division. \(\Delta L_S = 15\) dB, \(\Delta L_B = 30\) dB. Le calcul devient un simple 15/30.

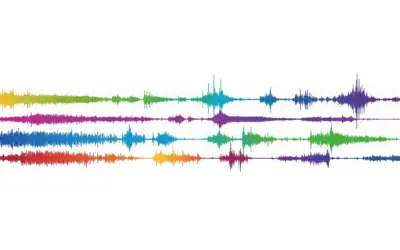

Schéma (Avant les calculs)

Représentation de la Pente de Lombard

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Pente de Lombard Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une pente de 0.5 signifie que pour chaque augmentation de 1 dB du bruit de fond, le rouge-gorge n'augmente son chant que de 0.5 dB. C'est une compensation significative, mais partielle, qui explique pourquoi le SNR diminue dans l'environnement bruyant. Cette valeur est biologiquement réaliste, de nombreux oiseaux ayant des pentes comprises entre 0.3 et 0.7. Une compensation parfaite (pente de 1) est rare, probablement en raison de contraintes physiologiques.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas inverser le numérateur et le dénominateur. C'est toujours la variation du signal (la réponse) divisée par la variation du bruit (le stimulus). Une inversion donnerait une pente de 2, ce qui signifierait une sur-compensation très forte, ce qui est biologiquement différent.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La pente de Lombard mesure la réactivité vocale au bruit.

- Elle se calcule comme \(\Delta L_{\text{Signal}} / \Delta L_{\text{Bruit}}\).

- Une pente < 1 indique une compensation partielle.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Certains systèmes de sonorisation de lieux publics (gares, aéroports) intègrent un effet Lombard artificiel. Des micros mesurent le bruit ambiant et ajustent automatiquement le volume des annonces pour maintenir un bon SNR et s'assurer qu'elles restent audibles même lorsque la foule est bruyante.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Un cachalot passe d'un chant à 170 dB à 182 dB lorsque le bruit sismique passe de 150 dB à 160 dB. Quelle est sa pente de Lombard ?

Question 3 : Calculer le rapport d'intensité sonore

Principe (le concept physique)

L'échelle des décibels est pratique mais peut être trompeuse pour évaluer l'effort physiologique. Pour comprendre le véritable "coût énergétique" de l'augmentation du volume, il faut revenir à l'échelle linéaire de l'intensité sonore (en W/m²). Ce calcul nous montrera par quel facteur l'oiseau a dû multiplier sa puissance vocale pour passer de 68 à 83 dB.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'intensité est proportionnelle au carré de la pression acoustique (\(I \propto P^2\)). Comme le niveau en dB SPL est basé sur le log de la pression (\(20 \log(P/P_0)\)), le niveau en dB d'intensité est basé sur le log de l'intensité (\(10 \log(I/I_0)\)). C'est pour cela que le facteur est 10 dans la formule de l'intensité, et que le rapport des intensités est \(10^{(\Delta L/10)}\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est la différence la plus importante à comprendre avec les dB : une petite addition en dB correspond à une énorme multiplication en énergie. Une augmentation de +3 dB, c'est déjà doubler la puissance sonore ! Notre augmentation de 15 dB sera donc bien plus spectaculaire en termes d'intensité.

Normes (la référence réglementaire)

La référence \(I_0 = 10^{-12} \, \text{W/m}^2\) est une convention internationale. Elle correspond approximativement au seuil de l'audition humaine pour un son pur à 1 kHz. C'est le "zéro" de notre échelle d'intensité acoustique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

On peut calculer chaque intensité, ou utiliser la formule directe pour le rapport à partir de la différence de niveaux \(\Delta L\).

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le mécanisme de production sonore de l'oiseau a un rendement constant et que l'augmentation de l'intensité sonore est directement proportionnelle à une augmentation du coût métabolique.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Niveau en milieu calme, \(L_{S1} = 68 \, \text{dB SPL}\)

- Niveau en milieu bruyant, \(L_{S2} = 83 \, \text{dB SPL}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Utilisez directement la formule du rapport. Calculez d'abord la différence en dB : \(\Delta L = 83 - 68 = 15\) dB. Ensuite, le rapport est simplement \(10\) élevé à la puissance (\(15/10\)), soit \(10^{1.5}\).

Schéma (Avant les calculs)

Conversion de l'Échelle dB vers l'Échelle Linéaire

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul des intensités (facultatif, pour la compréhension) :

2. Calcul du rapport des intensités (méthode directe recommandée) :

Schéma (Après les calculs)

Rapport d'Intensité Visualisé

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une augmentation de 15 dB peut sembler modeste. Cependant, ce calcul révèle que pour obtenir ce gain, le rouge-gorge doit produire un son plus de 30 fois plus intense ! C'est un effort physiologique considérable, qui peut se faire au détriment d'autres activités vitales comme la recherche de nourriture ou la vigilance face aux prédateurs.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur commune est d'oublier de diviser \(\Delta L\) par 10 dans l'exposant. Faire \(10^{15}\) donnerait un résultat astronomique et incorrect. Rappelez-vous : un Bel (B) est un facteur 10, un déci-Bel (dB) est donc la puissance 1/10.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'intensité sonore est une mesure de l'énergie.

- Une différence en dB se traduit par un rapport multiplicatif en intensité.

- La formule du rapport est \(10^{(\Delta L/10)}\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'échelle de Richter pour les tremblements de terre est aussi logarithmique. Comme pour les décibels, une augmentation d'un point sur l'échelle (magnitude 6 vs 5) ne signifie pas une secousse un peu plus forte, mais une libération d'énergie environ 32 fois supérieure !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Une augmentation de 20 dB correspond à un son combien de fois plus intense ?

Question 4 : Autre adaptation vocale possible

Principe (le concept physique)

Le bruit anthropique (généré par l'homme) est souvent concentré dans les basses fréquences (le "grondement" des moteurs). Augmenter l'amplitude n'est pas la seule solution. Les animaux peuvent aussi modifier la "tonalité" de leur chant, c'est-à-dire sa fréquence, pour se placer dans une "fenêtre" de fréquence moins encombrée par le bruit et ainsi améliorer la perception du signal.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le masquage sonore est plus efficace lorsque le son masquant et le son masqué ont des fréquences similaires. C'est le principe du "masquage fréquentiel". En décalant la fréquence de son signal loin de la fréquence dominante du bruit, un animal peut considérablement réduire le masquage, même sans augmenter son amplitude.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est comme essayer de parler à quelqu'un pendant qu'une alarme grave et bruyante retentit. Plutôt que de crier plus fort (ce qui est fatigant), vous pourriez essayer de parler avec une voix très aiguë pour vous distinguer du son grave de l'alarme. C'est exactement ce que font de nombreux oiseaux.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de normes, mais ce phénomène, appelé "pitch shifting" (décalage de hauteur), est l'une des adaptations les plus documentées chez les oiseaux en milieu urbain. Les études mesurent généralement la fréquence minimale ou la fréquence de pic d'énergie du chant.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Il n'y a pas de formule de calcul ici, c'est une question de réflexion biologique basée sur des concepts acoustiques.

Hypothèses (le cadre du calcul)

L'hypothèse principale est que le bruit de l'aéroport est principalement composé de basses fréquences, ce qui est typique des bruits de moteurs et de réacteurs.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Pas de données numériques pour cette question. La réflexion se base sur les principes de l'acoustique.

Astuces(Pour aller plus vite)

Pensez à un orchestre. Si la contrebasse joue très fort, le violoniste ne va pas seulement jouer plus fort, il va probablement jouer des notes plus aiguës pour que sa mélodie ne soit pas noyée dans les graves.

Schéma (Avant les calculs)

Stratégie d'Évitement Fréquentiel

Calcul(s) (l'application numérique)

Pas d'application numérique requise.

Schéma (Après les calculs)

Pas de schéma post-calcul applicable.

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le rouge-gorge, comme beaucoup d'autres passereaux, pourrait augmenter la fréquence minimale de son chant. En chantant plus "aigu", il évite le masquage par le bruit de basse fréquence du trafic. D'autres adaptations possibles incluent l'augmentation de la durée des notes ou du chant entier, ou encore le décalage de l'activité vocale à des moments plus calmes (par exemple, chanter plus la nuit en ville). Chacune de ces stratégies a des coûts et des bénéfices potentiels en termes d'efficacité de communication et de dépense énergétique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Il ne faut pas penser que l'augmentation de l'amplitude est la seule et unique réponse possible. Le vivant est souvent plus complexe et utilise un arsenal de stratégies pour s'adapter. Négliger les autres dimensions du son (fréquence, durée) serait une simplification excessive.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Les animaux peuvent modifier l'amplitude, mais aussi la fréquence de leurs cris.

- Chanter plus aigu peut aider à éviter le masquage par les bruits graves.

- Modifier le moment de la journée pour chanter est aussi une stratégie d'évitement.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Ce phénomène de décalage en fréquence est si répandu qu'il est parfois appelé "urban-pitch hypothesis". Les sonogrammes (représentations visuelles du son) de chants d'oiseaux de la même espèce montrent souvent clairement une fréquence de base plus élevée chez les populations urbaines que chez leurs congénères ruraux.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Dans un environnement avec un bruit de cascade (riche en hautes fréquences), un oiseau aurait-il intérêt à chanter plus aigu ?

Outil Interactif : Paramètres de Communication

Modifiez le bruit de fond pour voir comment l'oiseau (avec sa pente de Lombard de 0.5) doit adapter son chant et l'impact sur le SNR.

Paramètres d'Entrée

Résultats Calculés

Le Saviez-Vous ?

L'effet Lombard a été décrit pour la première fois en 1911 par l'ORL français Étienne Lombard. Il étudiait des patients qui lisaient un texte à voix haute pendant qu'on leur mettait un bruit parasite dans les oreilles via un casque. Il a remarqué que, sans s'en rendre compte, les sujets se mettaient à parler de plus en plus fort pour "couvrir" le bruit qu'ils entendaient.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que l'effet Lombard existe chez l'Homme ?

Oui, absolument. C'est un réflexe que nous utilisons tous les jours. Lorsque vous parlez à quelqu'un dans une rue bruyante, dans un restaurant bondé ou avec de la musique, vous augmentez naturellement et inconsciemment le volume de votre voix. C'est l'effet Lombard en action.

Tous les animaux présentent-ils cet effet ?

Il a été observé chez une très grande variété d'espèces qui communiquent par la voix : mammifères (primates, cétacés, chauves-souris), oiseaux, et même des amphibiens. Cependant, la force de la réponse (la pente) varie beaucoup d'une espèce à l'autre, et certains animaux peuvent privilégier d'autres stratégies que l'augmentation de l'amplitude.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Un animal avec une pente de Lombard de 1.1 dB/dB...

2. Si le bruit de fond augmente de 10 dB, l'intensité sonore (en W/m²) de ce bruit est multipliée par...

- Effet Lombard

- Réflexe d'augmentation de l'amplitude vocale en réponse à un bruit de fond, afin de maintenir l'intelligibilité du signal.

- Rapport Signal/Bruit (SNR)

- Mesure qui compare le niveau d'un signal désiré au niveau du bruit de fond. En décibels, c'est la différence entre les deux niveaux.

- Masquage Sonore

- Phénomène par lequel la perception d'un son est affectée par la présence d'un autre son, généralement un bruit de fond qui "noye" le signal.

D’autres exercices de Bioacoustique:

0 commentaires